| 浅 間 山 誰が何時どんな根拠で名付けられたか知れないが有名な伊勢物語の一説に 『昔 男ありけり 京や住に憂かりけむ あづまの方に生きて住み所もとむとて 友とする人ひとりふたりして行きけり 信濃国 浅間の嶽にけぶりの立つを見て 『信濃なる 浅間の嶽に たつ煙 をちこちの人の 見やはとがめむ』と記されている 又民謡の小諸馬子唄の一番の歌詞には『小諸出て見りゃ 浅間の山に 今朝も三筋の煙立つ』とあり さらに更科紀行の芭蕉の句に『吹きとばす 石は浅間の 野分哉』 とある この山は長野県軽井沢・御代田町・群馬県妻恋村に位置する 日本百名山・花の百名山・日本地質百選にも選ばれた標高2568mの活火山の名峰である 独立峰のため白根山・妙義山・荒船山・八ヶ岳・日本アルプスそして富士山まで見渡せ上信越高原国立公園を形成する 天明3年(1783)の史上最大の大噴火は天命の浅間焼けとして知られ天明の大飢饉の原因となる 胸のうちよ 知れかし今も くらべみよ 浅間の山は 絶えぬ烟りを 藤原 定家 雲晴れぬ 浅間の山の あさましや 人の心を 見てこそやまめ 古今和歌集 平 中興 信濃なる 浅間の嶽に 立つ煙 をちこち人の 見やはとがめぬ 伊勢物語 在原業平 いつとてか わが恋やまぬ ちはやぶる 浅間の嶽の 烟りた絶ゆとも 拾遺和歌集 読み人知れず いつとてか わが恋ひざらむ 信濃なる 浅間の山の 煙絶ゆとも 紀貫之 忍びしも いまは浅間の 隠れなく 燃ゆる煙と なりにけるかな 頼政 雲はれぬ 浅間の嶽も 秋来れば 烟りをわけて 紅葉しにけり 金葉和歌集 源 俊頼 いつとなく 恋にこがるる 我が身かな 浅間の烟り しめる世もなし 山家集 西行 あさましや 浅間の嶽に 立つ煙 たえぬ思ひを 知る人もなし 新古今和歌集 藤原定家 いたづらに 立つや浅間の 夕けぶり 里にひかるる をちこちの山 新古今和歌集 飛鳥井 雅経 忘るなよ 浅間の嶽の けぶりにも としへて消えぬ 思ひあるとは 勅撰和歌集 源 有教 吹き飛ばす 石も浅間の 野分けかな 芭蕉 信濃なる 浅間の山も 燃ゆなれば 富士の煙の かひやなからむ 後撰和歌集 下画像2点はYAMA HACKのネットより拝借しました |

|

|

|

|

|

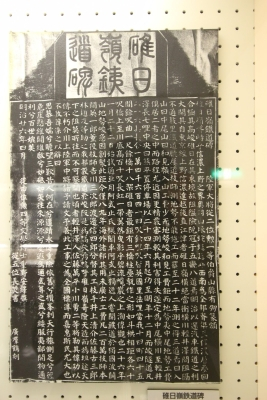

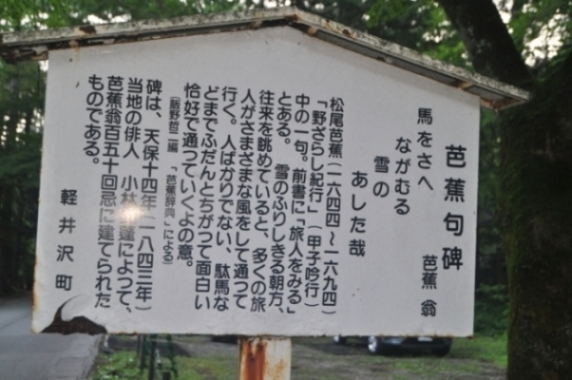

| 左 軽井沢駅前 左中 碓井嶺鉄道j碑 勿論読めない 右中 碓井嶺鉄道碑の拓本したものをネットより拝借 左 芭蕉句碑 馬をさへ ながむる雪の あした哉 のざらし紀行 天保14年建立 | |

|

|

| 左 芭蕉句碑案内板 右 万平ホテル 北佐久郡軽井沢町軽井沢925 1894年創業 避暑地軽井沢の歴史と供に歩むクラシックホテル 創業のきっかけは佐藤万平と宣教者達との出会いで初代万平は異国の地でも故郷と同じく過ごせるようにくつろいで貰いたい想いで西洋文化を取り入れたホスピタリティの精神で心からもてなした ホテルは人なり 午前4時半では中には入れません | |

|

|

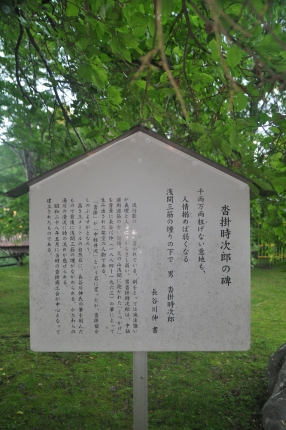

| 左 避暑地軽井沢発祥の地碑とショウーハウス 北佐久郡北軽井沢町旧軽井沢645 今日軽井沢があるのは偏にアレクサンダー・クロフト・ショウー氏のお陰である 明治19年キリスト教布教の途中軽井沢に立ち寄り軽井沢は避暑地に最適であることを広く紹介した事による 彼自身も別荘を構え今日有る軽井沢の基礎を築いた宣教師 その功績を讃えて明治36年にこの碑を建立した 又昭和61年保健休養地100年記念事業として別荘をショウーハウスとして復元した 左中 ショウー記念碑 右中 上信越高原国立公園と碓氷峠の碑 ショウーハウスの隣にある 夏至とは言え森林の多い軽井沢では午前5時でもまだ暗い 右 沓掛時次郎の碑説明板 | |

|

|

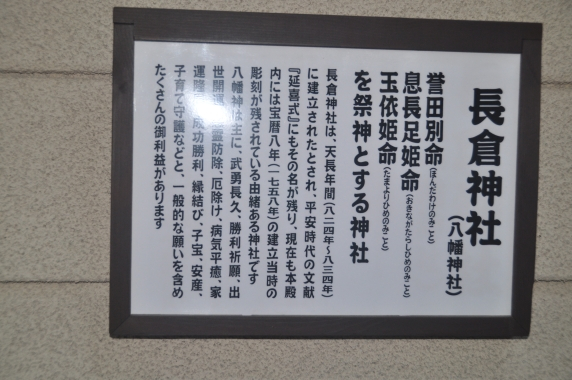

| 左 沓掛時次郎碑 長倉神社境内 北佐久郡軽井沢町長倉228 千両万両枉げない意地も人情搦めば弱くなる 浅間三筋の煙の下で男沓掛時次郎 長谷川 伸 著 とある 勿論時次郎は小説の中の架空の人物である 右 長倉神社 古代の官営牧場の長倉の御牧の跡とされ中山道69宿場中の19番目の宿場 沓掛宿である 軽井沢宿・追分宿とともに浅間三宿と呼ばれた | |

|

|

| 左 長倉神社 中 中山道追分宿郷土館への駐車場の碑 右 追分浅間神社 浅間神社説明板 北佐久郡軽井沢町追分1155-7 | |

|

|

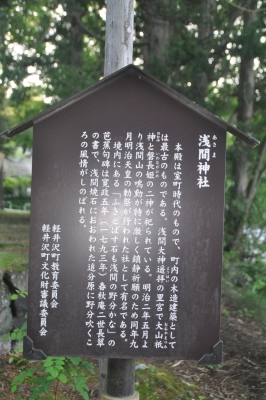

| 左 追分浅間神社 室町時代の創建で軽井沢町内最古のk木造建築 長い年月の間に幾度となく浅間山の噴火の脅威にさらされてきた 明治2年には浅間山の火山活動が激しくなりその沈静を祈願して明治天皇が9月に勅祭が行われた 中 芭蕉句碑 神社境内 吹き飛ばす 石も浅間の 野分けかな 右 明治天皇追分行在所の碑 堀辰雄文学館まえにある 勅祭の折りお休みしたところか? | |

|

|

| 左 堀辰雄文学記念館 北佐久郡軽井沢町追分662 代表作風立ちぬは軽井沢で執筆し昭和19年からはここ追分に居住し晩年を過ごした 中 堀辰を句碑 向日葵は 西洋人より 背が高い 当時から軽井沢は外国人が多かったのでしょうね 右 追分宿高札場 堀文学館前 法度・掟書や晒し首・重罪人の罪状を載せた 5寸角・4寸角高さ6尺の頑丈な規模だったという | |

|

|

|

|

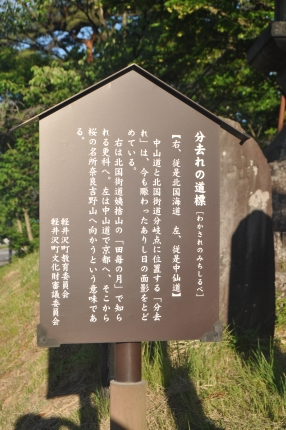

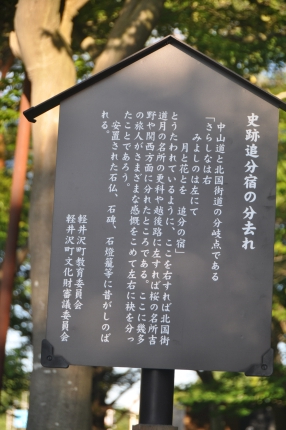

| 上5点 追分宿跡 中山道69次のうち20番目の宿 左へ中山道 右へは北国街道 古代官道時代から整備された交通の要所であった 元禄時代には旅籠71軒・茶屋18軒・商店28軒もありたいそう栄えた處 左中山道を行けば京の都へ 右北国街道へ行けば田毎の月の更科・善光寺です 分去れの道標群(わかされのみちしるべ)の外 常夜灯・石仏・石碑・歌碑などがある 『さらしなは右 みよしのは左にて 月と花との追分の宿』 と謡われた | |

|

|

| 上3点 重要文化財旧中込学校校舎 佐久市中込1877-3 明治8年(1875)建築完成 国内の学校建築中現存する最古の擬洋風建築 当初から窓は当時は珍しいガラス窓だったのでギヤマン学校と呼ばれた その建築費負担は村民の負担と寄付のみで建築されたのは教育県としての信州人の県民性でしょう | |

|

|

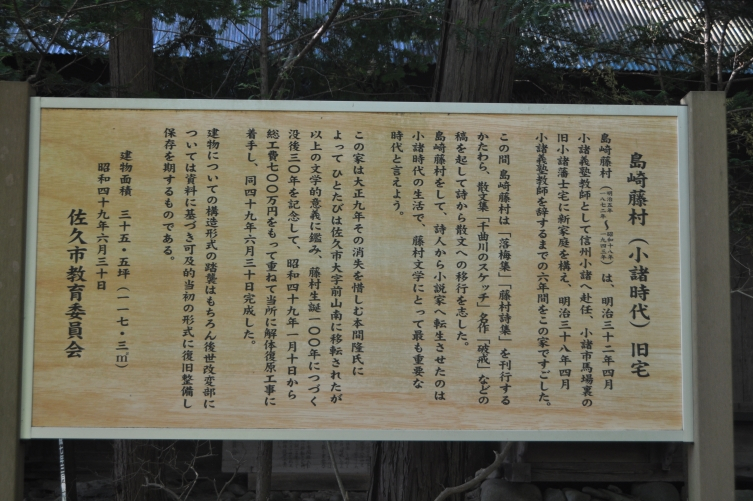

| 小諸時代の旧島崎藤村宅(貞祥寺境内) 佐久市前山467 小諸義塾教師として明治32年から6年間小諸市で居住しいた建物を移築したもの 説明板の後ろの建物 | |

|

左は佐久平パーキングのモニュメント 佐久の鯉は平成20年(2008年)特許庁より地域団体商標登録の認定を受けその地位を不動のものとしました この全国ブランドとして名高い佐久鯉は、佐久の気候、風土と千曲川の清冽な水により、全国に誇る身の締まったうまい鯉を育て上げている 佐久市観光ガイドより 佐久の鯉太郎 作詞 佐伯孝夫 作曲吉田 正 昭和42年リリース |

| |

|