| 園 原 私にとっては全くの白地の歌枕の地でしたが沢山の歌が詠まれてるのにちょっと驚きました 園原は長野県下伊那郡阿智村阿智にある地域名。古代より中世にかけて和歌に詠まれた歌枕の地。長野県歌『信濃の国』の4番にて「尋ねまほしき園原や」と歌われ長野県の名勝旧跡になっている。 園原は古代、都から出羽への官道東山道の道筋にあり畿内より神坂峠を越えた最初の山里。美濃国と信濃国の間にある難所の信濃側の麓の山里である。美濃国坂本駅と信濃国阿知駅は凡そ40km程離れていて、峻険な峠越えの旅路は、他の宿駅間の2.5倍の日程と労力を要し、畿内と東国の境に立ちはだかる旅人にとっては最大の難所であった。園原は阿知駅まで約12キロ手前に位置していて、峠を行きかう旅人が命がけで越えた体験談が当時の都人に知られるようになった。峠を越えてから東国最初の地「園原」、旅の宿り「伏屋/布施屋」、遠方からはその姿が確認できるが近づくと見えなくなる「伏屋に生えるj箒木」等が和歌や物語に表現され逢うことの可否、有無の形象化に試みられた。その結果園原とその周辺は古代・中世にかけて古典文学の創造の地となった。万葉人・百人一首の歌人・平安時代の36歌仙など多数の歌人が都よりはるか遠方の山里「園原」を創造し歌い残した所。(ウイキペディア) 距離と時間の都合で立ち寄れなかったのはまことに残念でありました 園原の 山をいかてと なげくまに 君もわか身も さかり過ぎゆく 万葉集 大伴家持 園原や 伏屋に生ふる 箒木の ありとてゆけど あはぬ君かな 古今和歌集 坂上是則 箒木の 心をしらて 篠原の 道にあやなく まといぬるかな 源氏物語 光源氏(紫式部) 園原や 伏屋にとつく かけ橋も 誰がためにしかは 吾は渡しし 重之集 源重之 園原も 人もこそきけ 箒木の なとか伏屋の 生い始めけむ 狭衣物語 大弐 三位 東路の 園原からは 来たりとも 逢坂までは 越さじとぞ思ふ 後拾遺和歌集 相模 信濃なる 園原にこそ あらねども 我箒木と 今はたのまん 後拾遺和歌集 平 正家 信濃路や 園原からと 見るひとは あふちの関は 越えぬものかは 藤原 経衡 箒木の こずゑやいづこ おぼつかな 皆園原は 紅葉しにけり 金葉和歌集 源 師賢 園原や 野風にしなへ かるかやの しどろにのぞみ 乱れけるかな 仲実集 藤原仲実 園原や 伏屋に忍ぶ 小男鹿も 箒木をさへ 見えすとやなく 散木奇歌集 源 俊頼 箒木に 妻や籠れる さお鹿に 園原になく 声ぞたえせぬ 夫木和歌集 藤原為忠. 東路や 木曽の御坂を 越えゆかば ふままくおしき 雪の桟 夫木和歌集 藤原盛方 信濃路や 木曽の御坂の 小笹原 分け行く袖も かくや露けき 続後撰和歌集 藤原長方 木賊かる 園原山の 木の間より みがきいでぬる 秋の夜の月 夫木和歌集 源 仲正 五月雨に 味噌の御坂を こえかねて かけじに芝の 庵をぞさす 長秋詠藻 藤原俊成 吹きのぼる 木曽の御坂の 谷風に 梢も知らぬ 花を見るかな 続古今和歌集 鴨 長明 園原や 行きては迷う 箒木の よそめばかりの 知るべだになし 壬二集 藤原家 園原や ありとは見えし 箒木の 梢もかすむ 春の夕暮れ 李花集 宗良親王 まれに待つ 都のつても 絶えねとや 木曽の御坂の 雪埋むなり 李花集 宗良親王 忘れすよ 一夜伏屋の 月の影 はを園原の 旅心地して 千首和歌集 宗良親王 |

||

|

||

| 左 大井ダム 岐阜県中津川市蛭川5684 大井発電所と新大井発電所に送水され8.5万kwの電力を発電 木曽川水系で最初のダムで大正13年(1924)に完成 右 恵那湖 木曽川の激流を止めた大井ダム建設によって出来た人造ダム湖 飛騨木曽川国定公園・ダム湖百選の一つ 恵那峡県立自然公園 | ||

|

||

| 左 大井ダム・大井発電所完成記念 福沢諭吉レリーフと座右の銘 独立自尊の文字 中 大井ダム建設由緒書板 右 恵那湖畔の福沢桃介像と人生のよきパートナーの川上貞奴の顔のレリーフ | ||

|

||

|

||

| 上 桃介・貞奴 ネットより拝借 まさか この山中 天竜川の恵那峡に明治の群像の福沢諭吉・福沢桃介・川上貞奴等の像やレリーフがあるのに驚きました 調べると昭和60年のNHK大河ドラマ『春の波濤』はこの3人が主人公のあらすじで日本近代化創成期に大いなる夢を.もって.勇躍した人物像の物語であった 実は木曽川の激流は有名であの木曽節に『男伊達ならあの木曽川の流れくる水止めてみよ』という一節があるがそれを止めた男がこの後に電力王となる福沢桃介なのです 桃介は慶応義塾大学時代福沢諭吉に見染められ娘を嫁にするならアメリカ遊学の学資を援助する条件で娘婿として養子となる 山師ともいわれた桃介は大正10年天竜川大井発電所の建設を開始し長さ273m・高さ52mの堰堤が築かれ大正13年わが国初のダム式発電所が建設された 歴史的にも貴重なダム式発電所は日本近代化遺産に登録された 大正8年から15年にかけて7つの発電所を建設した 一方川上貞奴は日本最初の女優として有名 明治3年日本橋の両替商に生まれたが没落後日本橋の芸者置屋の養女となり日舞などの芸事に優れ才色兼備の貞奴は伊藤博文に水揚げされた その後自由民権運動家で書生芝居で人気のあった川上音二郎(オッペケペー節で一世を風靡)と結婚し芸妓から引退し音二郎の影響で演劇の世界に転向した 川上一座のアメリカ興行で持ち前の美貌と演技力により『マダム貞奴』とし評判になりヨーロッパの芸術家を魅了して世界的に有名になる(フランスで勲章を授与された) 音二郎が亡くなった後も7年ほど追悼興行を行ったがその後芸能界から引退した その後芸妓時代から顔みしり(野犬に襲われたとき桃介に助けられた)の福沢桃介の電源開発事業を貞奴の政財官界への顔の広さで陰から支えた 前半を川上音二郎・後半を福沢桃介と二人の男性のパートナーとして創成期の日本に貢献した特異な女性である 右端 中仙道大井宿の碑 | ||

|

||

| 左端 大井宿本陣跡 岐阜県恵那市大井町75-1 美濃16宿の一つで西国大名が参勤交代の際に休息・宿泊に利用され栄えたが昭和22年惜しくも全焼した 右 岩村城下町 岐阜県恵那市岩村町本町・新町・西町 伝統的建造物群保存地区 予想してなかったので瞬間セットかと思いました | ||

|

||

| 左2点 岩村城下町 右 岩村城登り口 岩村城は奈良県の高取城・岡山県の松山城並ぶ日本三大山城の一つ数えられる名城で日本郭城協会により日本100名城に選ばれている 江戸諸藩の中でも最も高いところに築かれ高低差180mの地形を匠に利用した要害堅固な山城 岩村城は女城主が守った城として有名 | ||

|

||

| 左 岩村城太鼓櫓 岩村城は女城主が守った城としても知られる 織田信長の叔母である『おつや』が信長の戦略により嫁いだ先が岩村城主の遠山景任だ 織田信長と敵対する武田信玄の配下秋山信友が攻めてくる時景任は病死していて息子はまだ幼かったためおつや自ら鎧を着て応戦したと伝える おつやは兵と領民を守るため秋山虎繁と結婚する条件で無血開城した 然しその後信長の軍勢が岩村城に攻勢をかけ激戦の末開城し秋山虎繁とともに磔刑に処せられたという 平成28年のNHK大河ドラマ女城主信虎の彦根藩の藩祖井伊直正を育てた遠州井伊谷の女領主井伊信虎とは別人だ 右 本丸虎口の石垣 六段壁の異名を持つ(ネットより拝借) | ||

|

||

| 左端 砂糖一翁像 岩邨盛公園内 幕末から明治維新にかけての儒学者で佐久間造山・渡辺崋山などが門下生 著書言志四録は西郷隆盛・勝海舟・坂本龍馬等に大きな影響を与えた人物と言われる 小にして学ばば壮にして成し 壮にして学ばば老いて衰えず 老いて学ばば死して朽ちず の名言あり 中 成瀬桜桃子句碑 釈尊や 藩校大き 門ひらく 右端 下田歌子学問所 岐阜県恵那市岩村町88 女子教育の先駆者 実践女子大学創立者 幼名は平尾家の銘(せき)だが明治4年江戸に出て儒学者東条琴台に学び宮内省に出仕した 同年皇后陛下に和歌を献上したところその文才を認められて歌子の名を賜った経歴を持つ(トラベルフォトより拝借) 明治初期のこの山中でも才能は発芽する | ||

|

||

| 上2点 明智光秀縁の地 明智駅と明知鉄道車輛 岐阜県恵那市明智町445-2 明知鉄道株式会社は本社を恵那市駅にあり社名は明智ではなく明知となっています 中央本線恵那駅から明智駅までの25kmの営業距離の第3セクター鉄道です 駅は13箇所あるが岩村駅と恵那駅・明智駅を除けばすべてが無人駅となっている | ||

|

||

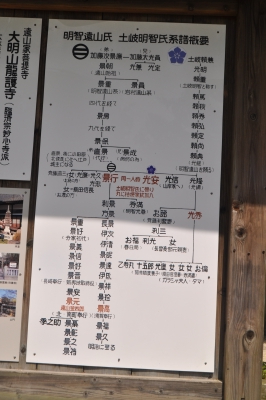

| 左端 明智光秀公縁の地案内板 中 東海公園明智光秀公ゆかり縁の地碑 右 明智遠山氏・土岐明智氏系譜概要 右側の土岐氏家紋桔梗のあるトップの土岐頼兼から3代目頼重の時に土岐明智を名乗る それから9代目に明智光秀がいる その三女お玉が細川忠興の正室ガラシャ婦人である 本能寺の変の前に明智光秀が詠んだ 時は今 雨が下た知る 五月かな は時は土岐を表し雨は天を意味してるとも言われ 土岐氏の末裔である明智が天の下を治める今この5月だ と詠んだとされるが如何だろうか? | ||

|

||

| 左端 大明山龍護寺(明智遠山氏代々の墓地がある) 明智光秀公御霊廟の寺 恵那市明智町1389 中左 明智光秀公の16文字の長い戒名と光秀公出生の地碑 中右 明智光秀公御霊 龍護寺境内 尚ここの明智遠山家の分家から江戸時代の名奉行遠山の金さんが出てる 右端 明智駅 | ||

|

||

| 上 松尾芭蕉奥の細道 結びの地の大垣市 大垣城 大垣市郭町2-52 大垣城は美濃の守護土岐一族の宮川安座右衛門尉安貞が天文4年(1535)創建と伝える 関ケ原の戦いでは西軍石田三成の本拠地となる 主な城主は武腰・氏家・伊藤・岡部・久松松平と変遷し最後に戸田氏が十万石の城主となり明治まで大名となり明治まで太平の世となる 昭和11年に国宝に指定されたが昭和20年空襲により焼失した 右 初代藩主戸田氏鉄公(うじかね)騎馬像 歴史は村上源氏の流れでネットで見ると3代将軍家光の側室お万の方の実弟とか 我々にとってはあまりなじみのない城主ではある | ||

|

||

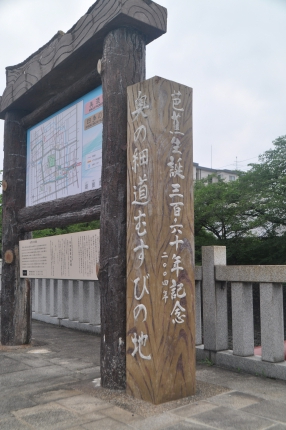

| 左端 芭蕉生誕360年記念 奥の細道むすびの地 大垣市船町2-26-1 中左 史跡 奥の細道結びの地 芭蕉(奥)と手前は地元の俳人木因の像 中右 芭蕉像 右端 蛤塚 木因俳句道標 伊勢への出発地碑 南いせ くわなへ十り ざいごうみち と彫られている 江戸から東北・北陸地方をめぐる凡そ2400km旅をしその最後の地が岐阜県大垣市です それで芭蕉結びの地と呼ばれる | ||

|

||

| 左端 手前芭蕉・奥木因像 中左 芭蕉蛤塚 蛤の ふたみに別れ ゆく秋ぞ ふたみとは 蛤の蓋と身 伊勢志摩の名勝二見が浦をかけた遊び心 中右 手前蛤塚 奥木因句碑 惜しむひ髭 剃りたる窓に 夏木立 右端 国指定名勝 船町川湊の碑 大門川の湊から船で伊勢神宮遷宮参拝へ大垣の俳人たちと別れを惜しんだ所 | ||

|

||

| 上3点 史跡 船町水門川湊跡 芭蕉はここから伊勢神宮遷宮お参りに向かった 市内中央を流れる一級河川水門川は 牧田川・揖斐川を経て伊勢湾に入る水量豊富な木曽川の3次支流 | ||

|

||

| 左端 市内を流れる水門川 中 飛騨・美濃さくら三十三選の碑 ここ奥の細道むすびの地公園は飛騨美濃にある桜の名所33箇所の内の一つです 右端 左 江戸道 右 京みち の道標 | ||

|

||

| 左 木因句碑 惜しむ髭 剃りたる窓に 夏木立 中 芭蕉句碑 隠れ家や 菊と月とに 田三反 右 公園内水門川沿いには22もの句碑があります 始に 行く春や 鳥啼き魚の 目に泪 結は 蛤の ふたみに別れ 行く秋ぞ となっている | ||

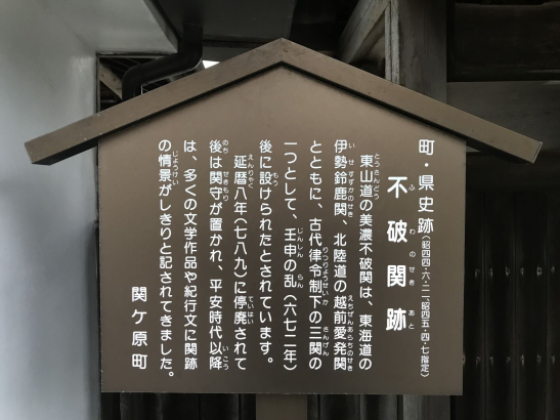

| 歌枕 不 破 の 関 672年の壬申の乱において大海人皇子(後の天武天皇)が美濃の国の舎人の村国連男依らに命じ案八郡の多臣品治(おほのほむじ)が郡で兵の挑発を行って不破の関を塞ぎこれが大海軍の勝利につながったという 壬申の乱後の律令体制(大宝律令701年)のもと都の警護のため中仙道に不破の関が設けられ東海道の鈴鹿の関・北陸道の愛発の関とともに三関として整備された この関所より東部を関東と呼ばれ現在の呼称に続いている 延暦8年(789)三関停廃の詔が発せられた 関ケ原町は東西日本を結ぶ重要な要所 現在でも国道21号線・名神高速道路・東海道新幹線等主要な道路が通る 秋風や 薮も畑も 不破の関 野ざらし紀行 芭蕉 しのぶ草 庇にうゑよ ふはの関 一茶 人住まぬ 不破の関屋の 板庇 あれにしのちは ただ秋の風 新古今和歌集 二条良経 かきくらす 雪間をしばし 待つ程ぞ やがてとどむる 不破の関守 うたたね 阿仏尼 隙多き 不破の関屋は この程の 月も時雨も いかにもるらん 十六夜日記 阿仏尼 昔だに 荒れにし不破の 関屋なれ 今はさながら 名のみなりけり 小鳥のくちづさみ二条良基 荒れ果つる 不破の関屋の 板庇 久しくも名を とどめけるかな ふじ河の記 一条兼良 関なくは 帰りにだにも うち行きて 妹が手枕 まきて寝ましを 万葉集巻6-1036 大伴家持 今はとて 立ち帰りゆく ふるさとの 不破の関路に 都わするな 後選和歌集 藤原清忠 東路の 不破の関屋の 鈴虫を うまやにふると 思ひけるかな 藤原仲実 不破の関 あしみを駒に おしへゆく こゑ許こそ かすまざりけり 源 俊頼 あられもる 不破の関屋に 旅寝して 夢をもえこそ とほざかりけり 千載和歌集 大中臣親守 大友の 王子の王に 点うちて つふす玉子の ふわふわの関 太田南畝(蜀山人) 狂歌 ふるさとに 見しおもかげも 宿りけり 不破の関屋に 板間もる月 六百番歌合せ 藤原良経 |

||

|

||

| 上2点 岐阜県史跡 不破の関跡 岐阜県不破郡関ケ原町 まっすぐ左側へ行けば旧中仙道 右折も中仙道だが石碑には大谷吉嗣墓地と彫られている | ||

|

||

|

||

| 左 芭蕉句碑 秋風や 薮も畑も 不破の関 中 常盤御前の墓と芭蕉句碑 中央が石塔が常盤御前と乳母の墓碑 その後ろの石碑が芭蕉句碑 不破郡関ケ原町山中191 義ともの 心に似たり 秋の風 右 常盤御前地蔵 不破郡関ケ原町山中622 源平の初期の平治の乱で源義朝を破った.清盛は都一の美人と言われた義朝の妻常盤御前を愛妾とした 伝説では奥州平泉の牛若の行方を探し乳母の千種と不破の中山宿まで辿り着いたが土賊に襲われこの地で亡くなった 常盤は亡くなる前牛若はこの道を通って必ず都へ戻るはず その折には是非見守ってやりたいからと言って宿の主人に形見の品を手渡した 主人は常盤の願いが叶うように街道筋に塚を築き手厚く葬ったのが現在の墓 その後哀れに思った里人が常盤を弔うために近くの道筋に常盤地蔵を建て末永く供養するようにした | ||

|

||

| 左 関ケ原駅 不破郡関ケ原町大字関ケ原 中 福島正則陣跡案内板 福島正則陣100m他に脇坂安治陣960m・小早川秀秋陣2.5km 右 福島正則陣跡 不破郡関ケ原町松尾111 春日神社境内 | ||

|

||

| 左 陣跡案内板 左へ宇喜多秀康陣跡560m 直進 開戦地470m・島津義弘陣跡660m 上右2点 国指定史跡 名勝天然記念物 関ケ原開戦地 関ケ原古戦場跡 不破郡関ケ原町関ケ原1871 | ||

|

||

| 左 左へ宇喜多秀家陣跡720m・右へ開戦地150m 右2点 史跡開戦地古戦場碑 | ||

|

||

| 左端 右へ小西行長陣跡70m 中左 小西行長陣跡 不破郡関ケ原町関ケ原4120-6 中右 左へ開戦地130m・右へ島津義弘陣跡310m 右端 島津義弘陣跡 不破郡関ケ原町関ケ原1961-4 | ||

|

||

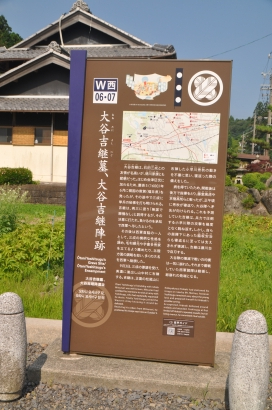

| 左 大谷吉嗣陣跡へ310m・大谷吉嗣墓へ620m 中 大谷吉嗣墓・陣跡説明板 右 大谷吉嗣墓 不破郡関ケ原町山中30-1 岐阜の旅ガイドより拝借 | ||

|

||

| 左 島津陣跡の碑 中 ←へ島津義弘陣跡100m・直進 石田三成陣跡650m・ 決戦地750m 右 関ケ原古戦場石田三成陣跡 不破郡関ケ原町関ケ原4008 岐阜の旅ガイドよりは拝借 | ||

|

||

| 上左2点 国指定史跡 名勝天然記念物 関ケ原古戦場 徳川家康最後の陣地跡 不破郡生が原町3関ケ原959-2 右 床几場 徳川家康進旗験頸處 関ケ原合戦に大勝利した家康は論功行賞の判断材料とするためこの場で床几に腰をかけ味方が打ち取ってきた敵将の首を自ら首実検した場所 実験した首や戦場の遺骸は首塚を作らせ葬った | ||

|

||

| 左 徳川家康最後の陣跡広場 中 田中吉政陣所古跡 我々には馴染みがない武将だが彼は家康から密かに三成探索を求められた 滋賀県長浜の古機村の洞窟に潜んでいた石田三成を捕縛した人物 秀吉時代は豊臣秀次の近江八幡43万石の筆頭家老を務めた人物 そのため琵琶湖沿岸には詳しかったのだろう その功により戦後筑後一国柳川城32万石の国持ち大名となった 右 陣場野 笹尾山 右へ 決戦地1km・岡山烽火場1.3km・石田三成陣跡1.4km 笹尾山は関ケ原が一望でき北國街道を抑えられる石田三成陣があったところ | ||

|

||

| 左 西軍首塚正面 国指定 史跡名勝天然記念物 関ケ原古戦場 西軍首塚 岐阜県観光ガイドより拝借(中) 不破郡関ケ原町関ケ原2236 左 史跡関ケ原古戦場 東首塚の碑 | ||

|

||

| 左 西軍首塚入口 国指定 名勝天然記念物 関ケ原古戦場 東軍首塚 岐阜県観光ガイドより拝借(右) 不破郡関ケ原町関ケ原908-3 やはり西軍首塚より立派です | ||

|

||

| 左 国指定 史跡名勝天然記念物 首級墳墓の碑 東軍首塚境内にある 両軍あわせて十数万の兵が戦った 戦死者数は定かではないが家康は戦場に残された夥しい数の遺体を関ケ原一帯を領していた竹中重門にその埋葬を命じた 彼は東西兵士の区別なく丁重に葬り首塚を建てた その後文化4年(1817)関ケ原宿の主を務めていた古山兵四郎は関ケ原戦いの地が将来忘れられるのを危惧して首級墳墓の碑を建てた 中・右2点 松平忠吉・井伊直政陣跡 開戦の先鋒は福島隊の可児才蔵と決まってたが直政の娘婿で初陣の松平忠吉に手柄を取らせたく福島隊の制止を振り切って宇喜多隊に発砲して先陣の火ぶた切った抜け駆けがこの松平・井伊直政隊である | ||

| |