諏訪の海

諏訪の海の 氷の上の 通ひ路は 神の渡りて 解くるなるけり 源 顕仲

諏訪の海や 氷を踏みて 渡る世も 神し守らば 危ふからめや 李花集 宗良親王

春をまつ すわのわたりも あるものを いつをかきりに すへきつららそ 山家集 西行

とじそむる 氷をいかに いとふらむ あじ群渡る 諏訪のみずうみ 山家集 西行

東なる 諏訪のみわたり いかならん こほらぬ西も あやうかるへき 藤原為家

月影を こほりと見れど 諏訪の海に うへふむ冬は まだしかりけり 源頼政

冬来れば 駒内わたす 諏訪の海の うきへとぞなき 人のつらさは 源頼政

すほの海の 神の見守る 詠めつつ けふひねもすに をり暮らす哉 海人手子良集

諏訪の海 波に砕けし 薄氷 渡るばかろに なりにけるかな 藤原清輔

諏訪の海や 氷すらしも 夜もすがら きぞの麻衣 冴えわたるなり 藤原清輔

|

|

| 上 国宝 旧開智学校 松本市開智2-4-12 1961年国指定重要文化財 2019年国宝指定される 地元の大工棟梁立石清重が明治9年に完成させた擬洋風建築という特殊な様式で文明開化を象徴する代表的建物 注目は正面の車寄せ 八角形の太鼓楼と下の寺にあるような破風屋根のアーチと2人の天使が開智学校のプレートを持ちその下のバルコニーには雲の彫刻があり一番下に青龍の彫刻がある 田舎の大工の近代化を意識した精一杯の和洋建築だったのだろう. |

|

| 左端 開智学校近くの通りにある標識 中 国宝 松本城 太鼓門桝形 内と外に二重の門を構えた構造 右端 太鼓門枡形一の門 櫓下大石は玄蕃石は高さ5m・重さ23tもある |

|

|

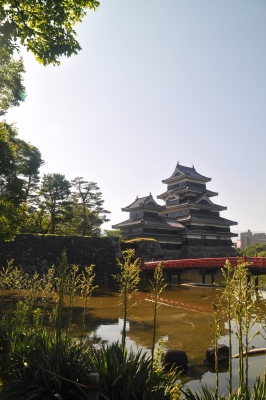

| 上5点 国宝 松本城 松本市丸の内1-1 天正18年(1590)秀吉による小田原平定で家康が関東に転封されると秀吉の命により深志城(松本城)に入ったのが石川数正である 数正は徳川四天王の一人で家康の側近中の側近として仕えていた重臣である 然し小牧長久手の戦いで秀吉・家康が戦った後家康のもとを出奔し秀吉のもとに臣従した 理由は不明だがこうして秀吉の命により深志城に入った石川数正により深志城(松本城)を大規模に改修され城下町も整備された 更に 東軍勝利の関ケ原合戦以降は徳川家康が信濃国を支配下に置くと家康に従っていた小笠原長時の子貞慶が深志城を与えられ旧領に復帰した 貞慶は深志城を松本城と改称した |

|

| 国指定登録有形文化財 松本深志高等学校 松本市蟻が崎3-8-1 長野県最古の高等学校 明治8年(1876)創立 管理普通教室棟と講堂が文化財指定を受けている 旧制松本中学として昭和18年に建築され県内における.初期鉄筋コンクリート3階建てスクラッチタイル張り・正面中央玄関ポーチの緩やかな尖頭アーチ・2~3階通しの先を尖らせた柱型などゴシック風意匠に特徴を持つ 東京帝国大学安田講堂が手本と伝える |

|

| 左 松本深志高校 正面 中 松本深志高校の記章・紋章 右 旧制中学時代の記章・紋章 登録文化財の建物も凄いが私がもっと驚いたのは見たこともないこの奇妙な校章・記章・紋章のトンボのかたちだ ネットで調べてみるとトンボの古名は秋津(あきつ)と言われていた また日本書紀には神武天皇が山頂から国土を見渡して『トンボの臀呫(となめ)の如し』(交尾をしてるようだ)とつぶやいた事から日本を秋津島とも呼ばれるようになった 確かに日本列島は湾曲してます もしやその神話に基づいた紋章なら教育県としての噂の高い信州人の面目躍如たる紋章だ |

|

| 上2点 源智の井戸 松本市中央3-741 信州の高い山々に囲まれ地下水が豊富な松本市は至る所で井戸や湧水地が存在しその総称として環境省から『まつもと城下町湧水群』として平成20年に平成の名水百選に指定された また観光地として素晴らしい名水部門第3位(第一位は安曇野)に選ばれた 源智の井戸は市の中央にありながら毎分200リットルの湧水を誇り松本市の特別史跡指定されている 由緒は藩主小笠原氏の家臣 河辺与三郎左衛門源智の持ち井戸だったに由来する |

|

| 左端 県宝 旧司祭館 松本市蟻ケ崎2-4-40 明治10年後半布教のため松本に来たクレマン神父は定住して布教するための教会建設用地を旧三の丸武家屋敷跡に求めた 彼は明治22年(1889)宣教師と伝道師のための住居である建物を自ら設計し地元の大工さんに作らせた 中左 普通選挙発祥の地碑 旧司祭館と同じ中央図書館敷地内 明治30年(1897)に松本で初めて普通選挙の看板が掲げられたのを記念して建てられた 近代日本における普通選挙運動は我が国の政治史上特筆すべき一大改革だがその発端がここ松本なのだ 人々が立って議論してるように見えますね 右2点 兎川寺(恵日高照山兎川霊瑞寺)と松本城主石川数正夫妻の供養碑 松本市里山辺2932-3 明治4年(1871)廃仏毀釈で一時廃寺となった 明治18年(1884)村人の要望で再興された 廃寺の間本堂は学校として利用されてた 特段特徴のある寺ではないがただ一つここには石川数正夫妻の供養塔があることだ 家康が今川氏の人質の時代から過ごし家康の右腕として活躍していた 然し小牧長久手の戦い以降豊臣方に出奔して秀吉に臣従した 秀吉から信濃の国を任され松本城天守を建て城下町を整備した |

|

| 上2点 長野県宝 旧山辺学校校舎 松本市里山辺2932-3 道路を挟んだ兎川寺の向かいにある 明治6年(1873)兎川学校として発足 当初向かいの兎川寺本堂を借りて発足した 明治18年(1886)に建てられた八角塔のある和洋折衷校舎は教育にかける村人の心意気を今に伝える 凄いのは新築費用は里山辺・入山辺村民が力を合わせ村費と村民の寄付だけで賄った事だ 学校は障子張りだったので障子学校と呼ばれ開智学校はガラスだったのでギヤマン学校と呼ばれた それにしても教育にかける信州人の意識は.別格だ |

|

| 左2点 長野県宝 旧山辺学校校舎 右端 小笠原秀政・忠脩親子の墓地 広沢寺から眺めた松本市 松本市里山辺林5112 |

|

| 左 広沢寺参道 中 松本市特別史跡 元和元年(1615)大坂夏の陣にて戦死 松本城主 小笠原秀政・忠脩両公墓地 御霊屋へここより右200m登る とある 右 秀政(右)・忠脩(左)墓碑 |

|

| 左 岡谷製糸博物館(シルクファクトおかや) 日本で唯一の生糸を生産する現場を直視できる博物館 岡谷市郷田1-4-8 明治時代 野麦峠・女工哀史にその名を残す信州は製糸産業の一大産地でした その代表産地が岡谷市です シルクの世界を五感で感ずることのできる博物館がキャッチフレーズ. 当日は残念ながら休館日でした 右 戦前の諏訪湖の御神渡り現象(グリーンピースネットより拝借) 当時は人の背丈以上の盛り上がり現象があったようだ 八剱神社には500年に及ぶ御神渡り記録帖が残されている |

|

| 左 氷結した諏訪湖と御神渡り(グリーンピースネットより拝借) 厳寒の諏訪湖がマイナス10℃以下で10㎝以上の厚さに全面凍結し昼夜の温度差が大きいときに轟音とともに氷が盛り上がる自然現象 最近は2018年以降は7年にわたり御神渡りは現象は起きていない(明けの海) 温暖化の影響であったとしても規模は数十cmの小規模らしい 右 諏訪湖 諏訪市・岡谷市・下諏訪市に囲まれた 標高759m・周囲16kmの長野県一の湖水 諏訪大社は有名 空澄みて 寒きひと日に みずうみに 氷の裂ける 音ひびくなり 島木赤彦 |

|

|

| 上3点 諏訪大社下社春宮と御柱 長野県諏訪郡下諏訪町大門198 下右端 諏訪大社名物の木落し坂 7年に一度申年と寅年に行われる大祭 四つのお社に立つ4本の御柱は直径1m・長さ17m・重さ10t以上になる巨木を山から曳きだし人力のみで各神社まで社殿の四隅に建てる その勇壮な大祭の代表的場面がTVでも放映される木落の場面の坂である |

|

|

| 上5点 諏訪大社下社秋宮 諏訪郡下諏訪町5825 右端 信濃国一宮 諏訪大社上社本宮 御柱 諏訪市中州富山1 |

|

| 上2点 信州国 一宮 諏訪大社上社本宮 鎮座起源については日本書紀持統天皇5年(692)を初見としてあり1500~2000年前ともいわれ日本最古の神社の一つ 出雲の国の大国主命の息子建御名方主命が国譲りのため高天原の天照大神からの使者建御雷命との力比べに負け投げ飛ばされ豊芦原の中つ国は天照大神に譲られた 建御名方命は出雲から逃げ去りたどり着いたところが山奥の湖の傍らであった そこが今の諏訪湖である だから大社の御祭神は建御名方と妃神八坂刀売神である 尚兄神八重事代神も合祀されている つまり出雲の神様と深いつながりのある長い歴史を持つ神社だ |

|

| 左端 諏訪大社上社本宮 右2点 諏訪大社上社前宮 茅野市宮川2030 諏訪大社発祥の地と言われるから前宮と呼ばれるか? |

|

| 左端 諏訪大社下社前宮の御柱 右2点 河合曽良菩提寺 桑原山正願寺 諏訪市岡村1-15-3 新田次郎の墓もあるそうです 右 曾良像 |

|

| 左 曽良の句碑 境内 ゑりわりて 古き住家の 月見かな 右2点 曽良墓碑 曽良辞世の句 春に我 乞食やめても 筑紫かな |

|

| 上2点 日本三大湖城 高島城 諏訪市高島1-20-1 慶長3年(1598)秀吉の家臣日根野織部正高により建設され築城当時は湖畔の島状と思われるとところで浮城とも呼ばれた 完成当時は城の周りは湖水と湿地に囲まれあたかも諏訪湖中に浮かぶようであり諏訪の浮城と言われた |

|

| 右3点 左 明治天皇塩尻御膳水碑 逆光で詠みにくいが明治天皇ご来訪の折ここの水が炊飯やお茶に提供されたことから御膳水と呼ばれた 中 中山道塩尻宿 右 中山道塩尻宿本陣跡 中山道最大の本陣(川上家)があったところ 川上家は江戸中期には石高90石の大富豪となり本陣を明和8年(1771)から99年も明治になるまで務めたが明治15年火災により焼失 |

|

| 中 塩尻高札場 承徳元年5月 奉行所からの規律が9条に渡って記載されている 最後に 右条々可相守之 若於相背 可被行罪科者也 とあり面白い 右 国指定重要文化財 小野家住宅 塩尻氏塩尻町39 天保7年(1863)建築の旅籠 中山道に面した本陣・問屋に次ぐ上級旅籠建築 |

|