姨 捨 山・更科・田毎の月

年老いた親を山に捨てる 日本にはそんな姨捨ての習慣があったという その舞台として最も有力視されているのが信濃国 長野県千曲市にある冠着(かむりき)山である 別名姥捨山として知られている またこの地更科は月の名所としても名高く 更科紀行で芭蕉も「更科の里 姨捨て山の月見ん事 しきりにすすむる秋風の心に吹きさわぎて ともに風雲の情くるはすものまた一人越人といふ」と前置きして 俤(おもかげ)や 姨(おば)ひとり泣く 月のとも・十六夜も まだ更科の 郡哉 と詠んでいる あの秀吉も『信濃更科 陸奥雄島 それにも勝る京都伏見江』と日本三大名月の地とした ひねくれ一茶は『姨捨てた 奴もあれ見よ 草の露』 『姨捨し 国に入りけり 秋の風』と詠んでいる その初見は古今和歌集巻17-878(905)である 京都御所制清涼殿には全国各地の名所の襖絵が和歌とともに描かれていて萩の戸の部屋には冠着山の襖絵とともに『おばすての 山ぞしぐれる 風見えて さよさらしなの 里のたかむら』の歌が載っている

わが心 なぐさめかねつ 更科や 姨捨山に 照る月を見て 読み人知れず 古今和歌集

今宵われ 姨捨山の 麓にて 月待ち侘ぶと 誰か知るべき 前大僧正覚忠

あやしくも 慰めがたき 心かな 姨捨山の 月を見なくに 小町集 小野小町

更科や 昔の月の 光かは ただ秋風ぞ 姨捨の山 藤原定家

月もいでて やみに暮れたる 姨捨に なにとて今宵 たづね来つらむ 更科日記 藤原孝標女

君が行く 処ときけば 月見つつ 姨捨山ぞ 恋しかるべき 紀貫之

月かげは あかず見るとも 更科の 山の麓に 長居すな君 拾遺和歌集 紀貫之

隈もなき 月の光を ながむれば まず姨捨の 山ぞ恋しき 山家集 西行

更科や 姥捨山の 高嶺より 嵐を分けて いずる月影 藤原 家隆

更科や 雄島の月も よそらんよそ ただふしみ江の 秋の夕暮れ 豊臣秀吉

俤や 姨ひとりなく 月のとも 笈の小文 芭蕉

姨捨てた 奴もあれ見よ 草の露 一茶

姨捨てし 国に入りけり 秋の風 一茶

隈もなき 月のひかりを ながむれば まづ姨捨の 山ぞ戀しき 山家集 西行

あらはさぬ 我が心をぞ うらむべき 月やはうとき 姨捨ての山 山家集 西行

天雲の はるるみ空の 月かげに 恨なぐさむ 姨捨ての山 山家集 西行

|

|

| 左 冠着山(姨捨山) 日本遺産ポータルサイトより拝借 右 冠着山(姨捨山)山頂からお眺め 手前 千曲市と中を流れる千曲川 中間あたりが川中島 奥が善光寺平 ちくま検定ネットより拝借 |

|

| 上2点 姥捨駅 千曲市八幡姥捨4947 JR篠の井線 標高551mにあり全国的に数少ないスイッチバック方式を採用 このホームから見下す善光寺平は日本三大車窓に数えられ絶景 平成24年には日本夜景遺産に指定され 日経新聞ではお月見ポイント第一位に選び さらに日本三大名月の里に数えている 尚この無人駅にはJRの TRAIN SUITE 四季島 が停止しますのでさらに人気が沸騰しました |

|

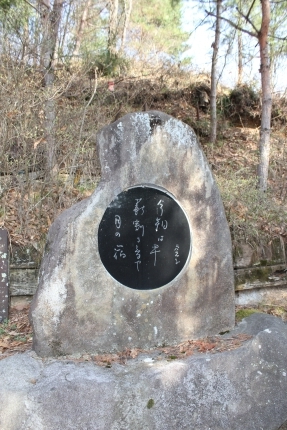

| おもかげや 姥ひとりなく 月の友 更科紀行 芭蕉 姥捨駅ホーム 姥捨てに数多くある碑文の中で一番中心となる句である .彼が姥捨ての句を賞したのは旧暦8月15夜で当夜の感慨が一句に結集した 彼は月光の中で伝説の姥を幻想し身につまされて心の中で慟哭しているのである と説明文にある |

|

| 名にし負う月の名所(プロの画像) 日本三大名月の里 更科田毎の月 左 日本遺産ポータルサイト・信州千曲観光局サイト 右 篠ノ井線姥捨駅と善光寺平の夜景 日本夜景遺産ネット 古来中秋の名月はここの田に映しての句会や歌会を開くことがステータスとされていたと言う |

|

| 左 姥捨駅 乗客サービスに JR TRAIN SUITE 四季島 が停車までして楽しませてくれる程の絶景 右 善光寺平の一望 駅ホームからの眺め(上が夜景です) |

|

| 姥捨山 放光院長楽寺 千曲市姥捨八幡4984 田毎の月は広い意味ではここから見下ろす棚田に映る月を言うが 国指定名勝田毎の月とは正式には長楽寺所有の48枚の田に映る月影を言う 今でもその地籍は月見田と記載されている 中 観音堂 左 観月殿からの善光寺平 |

|

| 上3点 日本三大名月碑 芭蕉翁面影塚と観月堂 俤や 姥ひとりなく 月の友 更科の里 姨捨山の月見んとて しきりにすすむ秋風の 心に吹きさわぎて・・・と 更科紀行の一説である また 更科の月に心奪われて十六夜の今宵もまだ更科の郡を去りかねて次の句を詠んでいる いざよひも まだ更科の 郡かな 右端 観月堂と面影塚 |

|

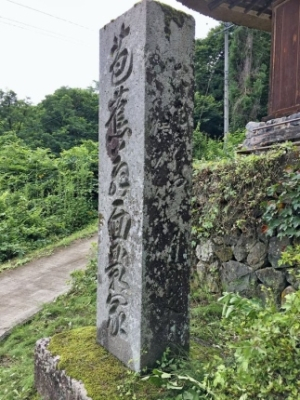

| 左 屋根のある碑は三井寺の僧の権少僧都成俊之碑 鎌倉時代の戦乱を避けて姥捨て山山麓に居を構えた万葉集研究家 左 左端の端句碑は宗祇の句 あひにあひぬ をば捨て.山に 秋の月 と彫られている こういう有名無名の句碑が境内には40余基もある とても載せられる数ではないしほとんど読めません |

|

| 今朝は早 薪割る音や 月の宿 高浜虚子 更科蕎麦 信濃では 月と仏と おらが蕎麦 一茶 |

|