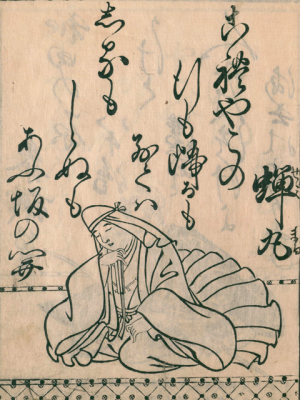

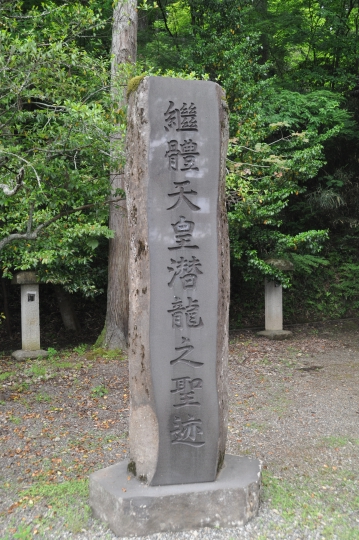

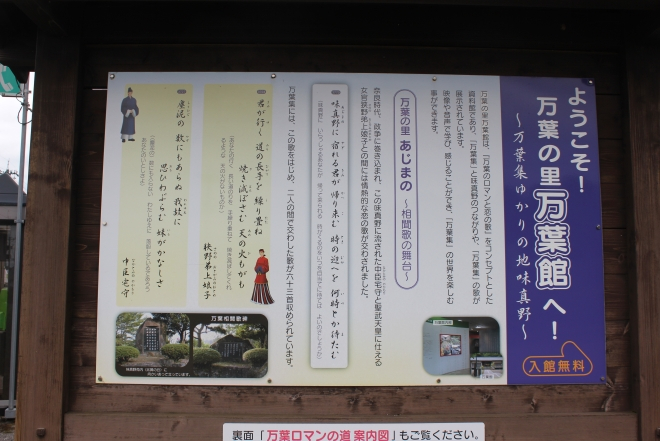

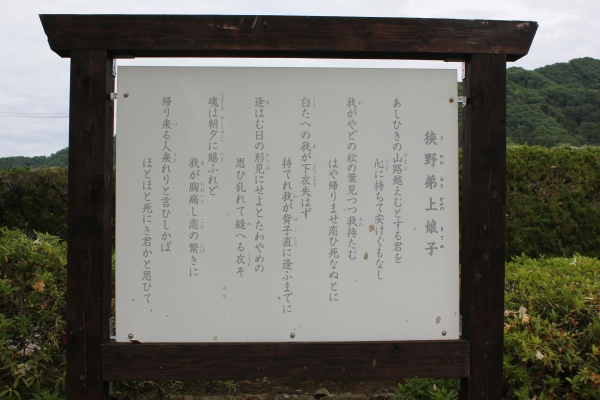

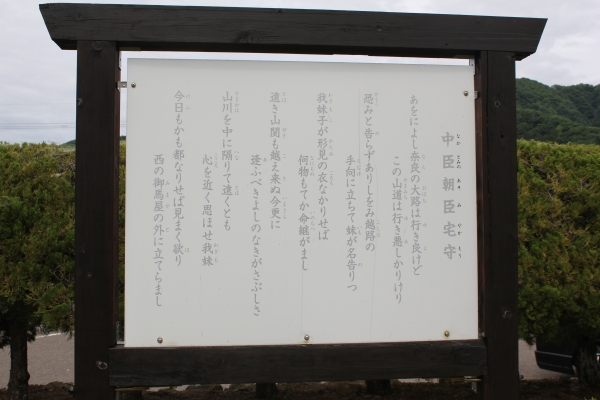

| 味 真 野 ここ味真野は歌枕と言うより流人中臣宅守と狭野茅上娘子の悲恋の文通のような歌のやりとりの地で有名で万葉集巻15の後半は二人の相聞歌63首で占められている 詳細は不明ながら藤原仲麻呂の乱に連座した中臣家との関わりや人妻との重婚説等があるがいづれにしても越前の味真野に流された さらにこの地は26代継体天皇伝説の地でもある 日本書紀によると越前三国にいた男大迹皇子(おおとのみこ)を迎え樟葉宮(大阪市枚方市)で即位させたが山城の國を転々としてやっと20年後に大和にはいったと言う その即位前の潜龍(水海や沼に潜んでいて未だ天に昇らぬ龍の意味)の地が越前なのだ 福井市の北東にある六呂瀬山古墳群には継体天皇を養育した生母の振姫の一部ではないかの伝説がある そしてこの味真野にも継体潜流伝説が沢山存在している 味真野神社のある所は継体活井祇御所の跡地として継体天皇御宮跡の石碑が立っている 境内には継体天皇伝説を芸能化した世阿弥の能の『花筺』があり同じ境内には『花筺発祥の地』の碑もある 数キロ離れたところには花筺公園があり関連伝説の施設や石碑がある 花筺は継体と味真野の美女照日の前との悲しい別れを描いている 以上万葉の歌15 北陸編 保育社による あじま野に 宿れる君が 帰り来む 時の迎えを 何時とか待たむ 万葉集 巻15-3770 狭野弟上娘子 吾妹子が 形見の衣 なかりせば 何物もてか 命継がまし 万葉集 巻15-3733 中臣宅守 君が行く 路の長手を 繰り畳みね 焼き滅ぼさむ 天の火もがも 万葉集 巻15-3724 狭野弟上娘子 あおによし 奈良の大路は 行き良けど この山道は 行き悪しかりけり 万葉集 15-3728 中臣宅守 参考に狭野茅上娘子(上)と中臣宅守(下)の歌を4首づつ載せてみた あしひきの 山路越えむと する君を 心にもち持ちて 安けくもなし 15-3723 わが背子し けだし罷らば 白たへの 袖を振るらさね 見つつ偲はむ 15-3725 このころは 恋ひつつもあらむ 玉くしげ 明けてをちより すべなかるべし 15-3726 塵泥の 数にもあらぬ 我ゆゑに 思ひわぶらむ 妹がかなしさ 15-3727 愛しと 我が思ふ妹を 思ひつつ 行けばかもとな 行き悪しかるらむ 15-3729 恐みと 告らずありしを み越路の 手向に立ちて 妹が名告りつ 15-3730 |

|

| 左端 幸若舞発祥の地碑 越前町社会福祉センター前 丹生群越前町西田中8-20-22 幸若舞は越前町西田中が発祥の地で申楽などと同様に中世芸能として発達し約600年の伝統を誇る芸能 室町時代に桃井直詮(幼名 幸若丸)によって興されたという その一族は現在の越前町西田中に住居を構え全国で活躍した 武士道鼓舞の舞曲として多くの戦国武将に愛好され保護された 特に織田信長の愛好ぶりは有名で桶狭間への出陣する際に「人間五十年 下天のうちをくらぶれば 夢幻のごとくなり」と幸若舞の「敦盛」を謡い舞ったことはよく知られてる また、豊臣秀吉や徳川家康らも幸若舞を庇護し江戸時代には幕府の式楽として毎年将軍の前で舞うことが家職となってい 織田一族発祥の地に近いのも無縁ではないでしょう 右3点 織田一族発祥の地と織田信長像 丹生郡越前町織田42-3-3 越前町織田荘の荘官としてまた劔神社の神官として神社に仕えてきた由緒ある家柄 応永年間劔神社の神官の子が当時尾張・、駿河国も支配していた越前の守護斯波氏にその才能を見出され尾張の国に派遣された際に苗字は故郷の地名をとって織田を名乗るようになったと云われ現在知られる尾張織田一族が始まった 越前町は織田信長の織田一族の故郷といわれている |

|

| 織田一族発祥の地碑と剣神社 丹生群越前町織田113-1 神社のある織田の荘は信長公の祖先の地で荘官として越前二宮剣神社の神官である由緒ある家柄 応永年間(1394~1427)神官の子常昌が時の越前の守護職斯波氏に見いだされ家臣として取り立てられ尾張国の守護代に抜擢され名字は故郷の地名を名乗り織田を名乗る その後次第に尾張での勢力拡大はご存知の通り |

|

| 左端 越前加賀海岸国定公園 越前海岸碑 丹生郡越前町血が平 越前海岸は東尋坊と共に日本の夕日百選の一つである 中 越前岬灯台 越前海岸のシンボル 右端 日本三大群生地 越前水仙海岸 福井県公式観光サイト 当日は生憎曇天で5月中旬で水仙の花は終わっていたので拝借した 左下に越前御崎灯台が少し見えます ここ一帯は越前海岸水仙ランドと呼ばれ越前海岸を含む数キロ60ヘクタールは令和3年には重要文化的景観に指定された |

|

| 左 越前海岸 福井県丹生郡越前町梨子が平 R306号線のトンネル 右2点 五木ひろしの歌 越前有情のモニュメント 左画像のトンネルの右脇にあり呼鳥門の手前にある |

|

| 左 越前海岸 呼鳥門 右 呼鳥門向いのレストランの駐車場にある越前海岸関連を歌った歌手3人のモニュメント 左から 金沢明子 雪越前 伍代夏子 雪中花 川中美幸 越前岬 |

|

| 左2点 伝蝉丸の墓 丹生郡越前町陶の谷67-8 越前海岸から越前市に向う途中になんと百人一首のってる歌で有名な蝉丸の墓が有りました これやこの 行くも帰るも 別れては 知るも知らぬも 逢坂の関 他に 世の中は とてもかくても 過ごしても 宮も藁屋も はてしなければ は有名だ 信憑性は定かではないが丹生郡越前町指定史跡となってる 右端 越前市役所にある府中城祉の石垣の一部 越前市府中1-13-7 |

|

| 築城は天正3年(1575)頃 朝倉氏が織田信長によって滅ぼされた後悩みの種であった一向一揆を柴田勝家が平定したことにより越前国49万石を与えられると足羽川と吉野川の合流点に居城を築いたのが平城・北ノ庄である 信長が明智光秀により本能寺で亡くなるとその後の後継者を巡り羽柴秀吉との争いとなる 天正10年(1582)賤ヶ岳の戦いに敗れた勝家は北ノ庄に撤退したが数日後には秀吉軍に包囲された 勝家・お市は自害したあとは天守に火を放たれ瞬く間に焼け落ちた 天正9年北ノ庄を訪れた宣教師ルイスフロイスは本国に宛てた書簡には美しい色の石で築かれ(笏谷石?)れた天守が九重の層であった旨の記述が載っている その墓は堀秀政・小早川秀秋・青木一矩等と短期間に藩主の出入りがあるが慶長5年(1600)関ヶ原に勝利した家康は次男結城秀康を68万石で封じた 後に松平家を名乗る秀康は3代忠昌の時福井城改められた 福井城は慶長11年(1606)に完成してその後270年間17代にわたり越前松平家の繁栄の舞台となる 又古代催馬楽にの一節に武生の名の由来が謡われている 道の口 武生の国府に 我はありと 親には申し賜(た)べ 心あいの風や さ公達(きむだち)や 奈良平安時代の国府がここ武生にあった事実を歌詞で伝えている 1869年 府中を武生に改称している |

|

| 左 総社大神宮 越前市京町1丁目4 右 越前国府跡の碑 境内内 紫式部や父藤原為時が赴任した越前国府跡は未だ明確ににはなっていない ここ総社大神宮とか大興寺跡 とかあり現在発掘調査中である 上2点は残念ながら調べそこねて尋ねられなかったのでネットより拝借したものである 国府とは大和朝廷による中央集権国家維持のため全国凡そ60カ国に設置した役所である いわば現在の県庁跡である |

|

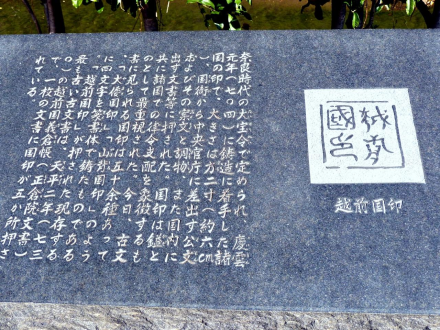

| 左端 紫式部公園 越前市東千福町20-369 中 紫式部公園案内板 右 越前国印 |

|

| 池を巡らした神殿造りの庭園と釣殿 を配した紫式部公園 広さ3000坪 |

|

| 借景日野山 紫式部は父藤原為時と共に越前武生に赴任し一年ほど滞在した 彼女が歌に詠んだ日野山を借景にして紫式部公園は設定されている ここにかく 日野の杉むら 埋む雪 小塩の松に 今日やまがへむ あすの月 雨占なわん 日永嶽 松尾芭蕉 雲はれて 仰ぐも高き 日永嶽 みどり匂える 春日蔭かな 越前藩主松平春嶽 |

|

| 池に映る紫式部 誰か世に ながらへて見る 書きとめし 跡は消えせぬ 形見なれども 辞世 |

|

| 左レリーフ 藤原道長と紫式部 1008年(寛弘5年)9月11日中宮藤原彰子が一条天皇の第二皇子・敦成親王(のちの後一条天皇)を出産 11月1日の「五十日の祝い」で藤原道長に賀の歌を所望された紫式部は 「いかにいかが 数へやるべき 八千歳の あまり久しき 君が御代をば」 ととっさに歌を詠む「紫式部日記絵巻」の有名な場面 <説明板より> 右レリーフ 996年(長徳2年)越前守として武生の国府に赴任する父藤原為時に同行した紫式部 この情景は武生に向かう国司の一行が木ノ芽峠あたりで休息している場面 武生に向かう国司の一行 新任の国の守である父 藤原為時は乗馬姿 式部は袿(うちき)姿で荷物を担ぐ人たちをねぎらいながら輿を降りて一休みする木ノ芽峠あたりの情景 <説明板より> 右端 アップの紫式部 |

|

| 左端 春なれど しらねのみゆき いやつもり とくべきほどの いつとなきかな 藤原宣孝の求婚に対する紫式部の返事だが流石に才女だけにじらしているような答えです 中左 日野嶽の 雪を詠みたる 紫女の歌 ながらく残らむ ことをこそ祈れ この碑は 歌は吉井勇氏によるものだが紫式部を偲び讃える詞が細かい字でほられているのは佐佐木信綱氏による 中右 ここにかく 日野の杉むら 埋む雪 小塩の松に けふやまかへる 越前富士の日野山の杉の森林に京都では信じられないぐらいの雪が積もったが京都の小塩山にも降っているのだろうか と都をなつかしむ紫式部 右端 身のうさは 心のうちに したひきて いま九重に 思ひみだるゝ 我身の悩みや宮仕えの憂いが次から次へと心を悩ます心情を吐露した歌 |

|

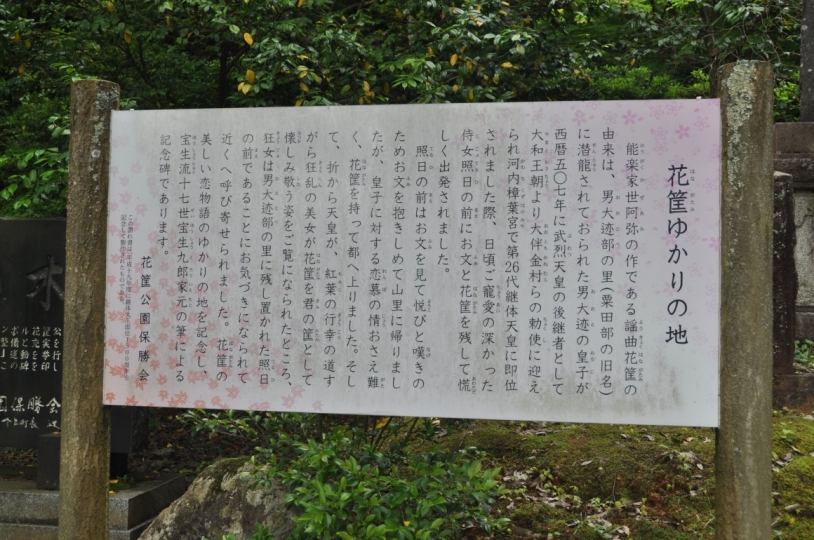

| 花筐ゆかりの地碑と謡曲花筐の説明案内板 國登録名勝花筐(かたみ)公園 越前市粟田部町17-29 大和朝廷の勅命で都へお出ましになられた男大迹皇子(継体天皇)と寵愛されていた侍女照日の前の再会を花筐をとうして演じられた能楽 『越前国味真野で閑かに日々を過ごしていた男大迹部皇子は、ある日、にわかに皇位を継承することとなった。 恋人の照日前(前シテ)に手紙と形見の花籠とを遺し、大和へ行ってしまった皇子 手紙を読んだ照日前は恋しさの余り心乱れ、皇子を慕って放浪の旅に出てゆく・・・』 ここ栗田部町の旧地名は男大迹部の里と呼ばれていたのです 男大迹皇子の名の由来なのでしょうか |

|

|

| 花筐公園 岡太神社 越前市粟田部19-3 岡太神社由緒によると延喜式神明帳によると越前14社中最も古い神社 当初岡太の宮と称して21代雄略天皇(456~479)以前に鎮座された 男大迹の王は度重なる反乱により民を苦しめてきた九頭竜川・足羽川・日野川の三大河川を拓き食住環境の改善に傾注した 養老2年(718)泰澄大姉が巡錫の折当地に来て仏像を勧進して神仏同体の行を納め社名を白山三社大権現神社として崇めた 明治5年維新政府の神仏分離令により社名を県社岡太神社と改め現在に到る 又別のネットでは 継体天皇(在位507〜531)が皇子としてこの地に潜んでいた頃岡太川の上流に女神が現れて「この村里は谷間故田畠少なく生計を立てることは難しい 幸い清らかな谷水に恵まれているから紙を漉けばよかろう」と、自ら紙の漉き方を教えたという伝説がある(和紙博物館より) 村人は姫を川上御前と崇め岡太神社を建てて紙の祖神・岡太大神として祀ったとされている神社です とある 岡太神社の屋根は日本一複雑な屋根と言われる |

|

|

佐々木小次郎公園 越前市北坂下町 佐々木小次郎生誕の地(高善寺) 剣豪が生まれた高善寺の隣接地 生誕の地にはいくつかあり他に山口県・滋賀県・福岡県等の説もある 何故高善寺が小次郎生誕の地になってるか? 話は鎌倉時代に遡る有名な宇治川での生月に乗った佐々木四郎高綱と磨墨に乗った梶原源太景季の先陣争いに遡る その佐々木高綱の子孫の教光坊善空を11丗として迎え以後住職は代々佐々木姓を名乗る その17丗宗善の6男小太夫が小次郎と推察される人物で幼い頃より道場に通い剣を磨いて後の秘剣ツバメ返しを極めたという 高善寺には佐々木家の系図と過去帳もあり家紋一緒 家紋は 隅立て四つ目結. |

|

| 左 パンフレットより 右 万葉公園万葉館案内板 越前味真野を一躍万葉の里として有名にしているのは上のこの二人の悲恋の相聞歌63首が巻15に記載された事による 1300年前の奈良時代聖武天皇の御代に帝に仕える中臣宅守と女官狭野弟上娘の恋仲の二人に起きた宅守の越前味真野への突然の左遷の勅命である 今となっては理由は不明だが生木を剥がされたような二人は別れを悲しみ思いの総てを情熱的恋の歌として互いに贈り交わした 恋する人間の心情は今も昔も全く変わらない事を実感出来る味真野です 編集者大伴家持が何故この二人だけの歌を63首も載せたのか興味あると所だ |

|

| 左端 味真野万葉館前のモニュメント 味真野の地名が詠まれた歌が彫られ恋する二人が寄り添って天を仰ぐ姿をイメージされている 越前市池泉町21-18 右側には万葉仮名で 安治麻野尓 屋杼礼流君我 可反里許武 等伎能牟可倍乎 伊都等可麻多武 (狭野弟上娘子 巻十五 三七七〇) 左が 書き下し文で 味真野に 宿れる君が 帰り来む 時の迎へを いつとか待たむ 右3点は味真野公園に近くに来る周りの道路脇にはこのような二人のやりとりした歌の万葉歌碑63基も建てられている 時間の関係で全部歩けないのが残念だ 別件だがもう一つ味真野を詠んだ歌がある 味真野に あじさい咲ける 夕月夜 露の宿りは 秋ならずとも 夫木和歌集 藤原家隆 も載せました |

|

| 左端 女官狭野弟上娘の代表的歌6首 中 同じく左の歌の石碑 右端 池を挟んで対岸にある中臣宅守の歌碑からの狭野弟上娘の歌碑を望む |

|

| 左端 中臣朝臣宅守の代表的歌6首 中 同じく左の歌の石碑 右端 池を挟んで狭野弟上娘の歌碑からの中臣朝臣宅守の歌碑を望む |

|

| 左端 比翼の丘 天にあっては比翼の鳥となり 地にあっては連理の枝とらん 唐代の詩人白居易の長恨歌 玄宗皇帝と楊貴妃の長編叙事詩の一節 二羽の鶏が互いに翼を並べてるのを比翼と言いそこから男女の仲の良い例え 相思相愛の男女を一緒に葬った丘を比翼丘と言う 右3点 中臣宅守歌と歌碑 塵泥の 数にもたらぬ 我故に 思ひわぶらむ 妹がかなしさ |

|

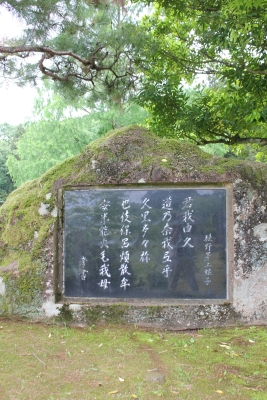

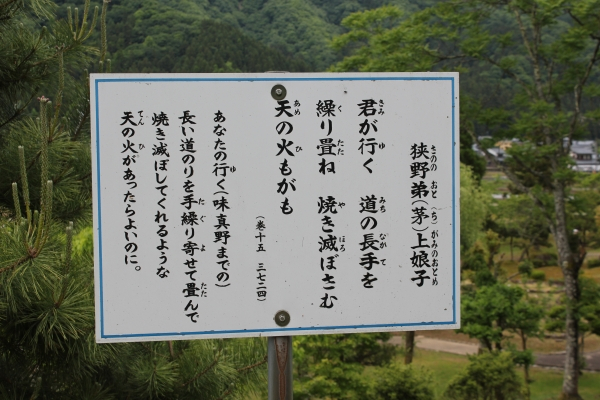

| 上3点 狭野弟上娘子の歌と歌碑 君が行く 道の長手を 繰り畳ね 焼き滅ぼさむ 天の火もがも |

|

|

左端 継体天皇御宮跡 史蹟鞍谷御所跡 室町末期の鞍谷氏の館跡の一部で現在は味真野神社をコの字形に囲むように土塁がある 伝説では男大迹王の巨宮迹とも言われる 中左 延喜式内社 味真野神社 越前市池泉町21-18 味真野公園内 中右 大伴家持万葉歌碑 立ちて居て 待てど待かね 出でて来し 君にここに逢い かざしつる萩 万葉集巻19-4253 |

|

| 味真野公園内にあるパワースポット ここは男大迹皇子と照日の前の愛の聖地 花筐像 ここ味真野の地で二人で仲睦まじく暮らしていたが25代武烈天応が跡継ぎ無しに崩御されると急遽次期天皇として指名され都へと行くことになった 王は手紙と花筐を照日の前に届けて味真野を去った 照日の前は恋しさに狂女を装い都まで向い天皇の行列の前で花筐を持って舞を舞った それに気付いた天皇は照日の前と再開して都で再び仲良く倉下という 能花筐のあらすじから まさかここが継体天皇の出身地とは驚きました |