| 三 方 の 湖 ・ 三 方 五 湖 若狭湾国定公園三方五湖は福井県三方郡美浜町と同県三方郡若狭町にまたがって位置する5つの湖の総称で若狭湾国定公園に含まれる 1937年には国の名勝に指定された 2005年にはラムサール条約指定湿地に登録された 2019年持続的漁業文化(たたき網漁)が日本農業遺産として登録された レインボーライン山頂公園の天空の足湯に入りながら眺める神秘の湖三方五湖の絶景は『クールジャパンアワード2019』に認定され名勝三方五湖・若狭湾が360度一望出来まさに絶景である 又2012年には三方五湖のひとつ水月湖の『年縞』が世界の年代測定の『標準時』に決まったという 御食国若狭と鯖街道が日本遺産に認定されている 三方五湖は久ゝ湖・水月湖・三方湖・日向湖・菅湖からなり暗渠・川・堀切などでつながっている 若狭なる 三方の湖の 浜清み い往き還らひ 見れど飽かぬかも 万葉集 巻7-1177 おのずから 北にはのこれ 夜半の雲 月は三方の 海はさやけき 夫木和歌集 藤原基家 大方の 三方の海の 名もつらし 心を分けて 月を見るにも 壬二集 藤原家隆 あま小舟 となかの浪に 漕ぎ出でて 三方の海を 四方に見るかな 回国雑記 道興准后 恋しくば 三方の原に いでて見よ また朝顔の 花は咲くやと 山上憶良 |

|

|

|

|

|

|

|

| 上 三方五湖レインボウーライン山頂公園からの眺め 福井県三方郡美浜町日向75-25 敦賀市から小浜市の中間の三方郡美浜町と三方郡上中郡若狭町にまたがり若狭湾国定公園に含まれる国の名勝である 中 五木ひろし 倖せさがしての碑 山頂公園内 彼はここ三方郡美浜町の出身である 右 山頂公園からの下りのケーブルから | |

|

|

| 三方五湖 レインボウライン 五木の園 ふるさと | |

|

|

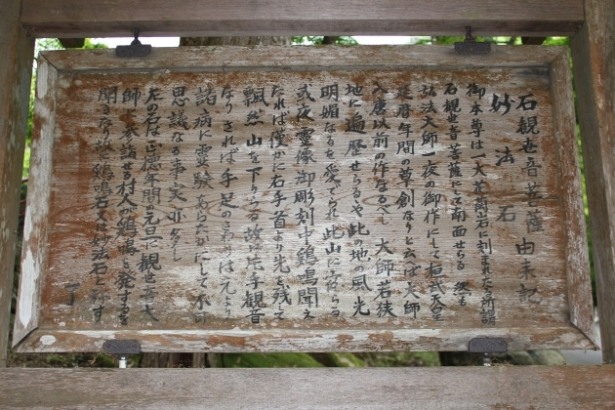

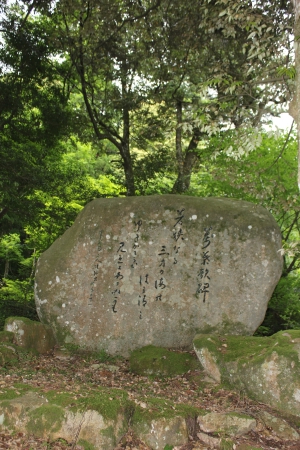

| 左 若狭なる 三方の海の 濱清み い往き還らひ 見れど飽かぬかも 万葉集 巻7-1177 右 三方石観世音妙法石由来記 三方上中郡若狭町三方 | |

|

|

| 左 三方石観世音 三方上中郡若狭町三方22-1 中央の妙法石(鶏鳴石)の上に鶏の彫り物がある 中 観世音本堂 右 本堂奥の本尊の花崗岩石 本尊の花崗岩が本堂の建物の中に収まり秘仏の観世音菩薩像が掘られていてる 33年に一度の御開帳と言う この三方石本尊は弘法大師空の一夜の作と言われ完成寸前に夜明けを告げる鳥の鳴き声が聞こえたため右手首の先を刻まずに下山した そのためこの観音像は片手観音と呼ばれ手足の怪我や病を癒やす人々の信仰を集めた 御詠歌 身の仇も ほどけて法の 三方石 たが手でゑりし 石の御姿 | |

|

若狭なる 三方の海の 浜清み い往(ゆ)き 還(かへ)らひ 見れど飽かぬかも 万葉集巻7-1177 三方石観音参道途中あるが見落としやすい場所にある |

|

|

| 上2点 歌枕 恋 の 松 原 三方郡美浜町気山 気山の久々子湖のほとりに恋の松原古墳(美浜町指定史跡)がある 若狭郡県志には「恋の松原は上瀬神社の東北に在り」とある 平安時代中期にはこの辺り一帯は松林で恋の松原または古美(こみ)の松原と呼ばれていたようだ さらに三方郡誌には次のようにある 『恋の松原気山にあり 宇波西神社の東北の地を言う 恋の松原は八雲御抄並びに夫木抄にも若狭とあり里人は此処とし常に〝こみの松原〟と称す 伝えいう 往古一男一女あり 密にここに会せんことを約す 女、先ず到りて待つ 時に大いに雪降り男来らず女約を守りて去らず 遂に、椎橋の下に凍死したりき 当時、この地松原なりき 故に恋の松原と称すと 後の人その墳を築きまた謡曲を作れる』とある 逢ふことを いくとかまたん 若狭路の 山のくろつみ つみしらせはや 藤原為家 回国雑記の中で道興准后はその前書きに 三方の海恋の松原をうちすぎて浦見坂といへる所にておもひつづける と述べて 問はばやな 誰が世に誰を 浦見坂 つれなく残る 恋の松原 と呼んでいる 又裕士内親王家歌合の中に ほのかにも 猶あふことを 頼みては 恋の松原 しげりそめくむ とある 然し御覧のように今や水田の真っ只中で何も歌枕らしき物はない しかも残念ながら小雨降る曇天で夕刻も迫りうら寂しい日であった | |

|

|

| 上.大龍山永源寺 歌枕 沖の石 小浜市田島37-3 ネットによるとこの寺は若狭の地を所領していた源頼政の娘二条院讃岐(二条天皇の女房として内裏に勤務)の建立と伝え彼女の菩提寺という この寺院が有名なのは百人一首にも載る彼女の歌で永源寺前の若狭湾沖7kmにある岩を詠んだとされる 我が袖は 潮干に見えぬ 沖の石の 人こそ知らね かわく間もなし 千載和歌集 この歌により彼女は沖の石の讃岐とも呼ばれているがこの位置から凡そ7kmの彼方にある岩なので見えない 実は歌枕沖の石は宮城県多賀城市のものが有名だ | |

|

|

| 左 宮城県多賀城市の歌枕 沖の石 住宅地の中に取り残された池の中の連なる奇石(参考まで) 中 小浜神社 小浜城本丸跡にあり酒田家を祀る 右 福井県指定史跡 小浜城 小浜市城内1-7-55 関ヶ原合戦の後若狭の国主は京極高次となり後瀬山城に変えて海と川に恵まれた地に移り2代忠嵩にわたり築城にとりかかかったが京極忠高が寛永11年(1634)松江に転出の後酒井忠勝が小浜城主となって天守閣の造立に着手し同13年(1636)10月に完成した それから酒井家14代238年間の居城となった 京極高次の妻は浅井長政とお市の3姉妹の内の次女お初である | |

|

|

| 上2点 小浜三丁目 西組 小浜は昔から海のない京都とは深い繋がりがあった そのため昔から京文化の面影を残している ここ三丁目のかっての茶屋街は狭い路地・ベンガラ格子や出格子の家並みが当時の面影を留めていて国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている また寺院も130ほどあると言う 右 鯖街道ミュージアム入り口 小浜市小浜広峰17-1 京都との深い繋がりの遠因である日本遺産の鯖街道を始め小浜の文化財や伝統芸能・祭礼を紹介している | |

|

|

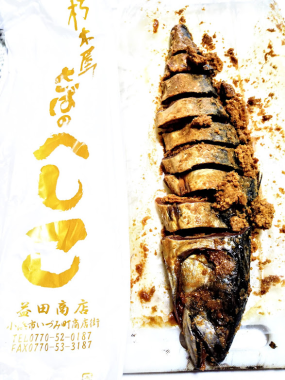

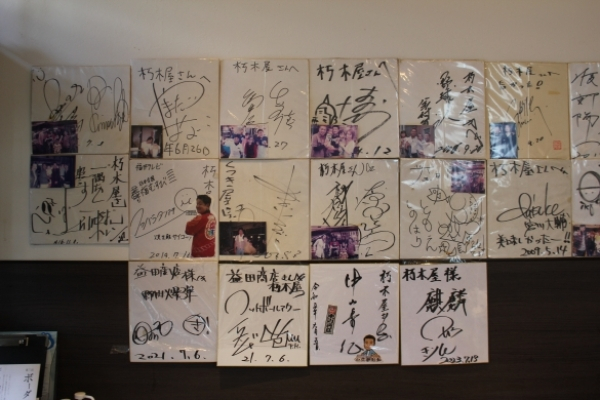

| 左2点 鯖街道ミュージアム内の展示物 右2点 鯖街道と鯖専門店 元祖朽木屋 創業以来260年 小浜市小浜広峰39 若狭小浜は飛鳥・奈良時代から朝廷へ海産物を提供する御食国 (みけつくに) として栄え京では若狭の鯖が歓迎されました 若狭〜熊川〜朽木〜京へと魚介類を運んだルートは【鯖街道】と呼ばれています その起点、いづみ町商店街を東から入ったところに「朽木屋」はあります 鯖街道の起点「朽木屋」の名は鯖街道の朽木を経由して京へ魚を運んでいたことに由来します ぬか漬けのさばへしこも珍味でした | |

|

|

| 左 朽木屋2F 食堂 右 朽木屋のお土産品 さばのへしこ と 焼さば | |

|

|

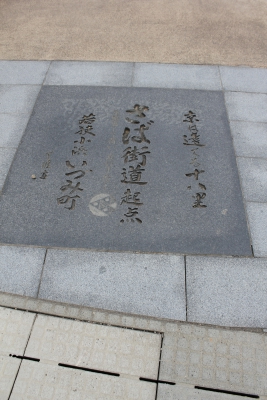

| 左 朽木屋店内 右2点 起点鯖街道の小浜市の路上プレート 都へは 遠しと言えど 十八里 鯖街道は若狭から京都まで4ルート有り運搬人は一昼夜で運んだそうだ | |

|

|

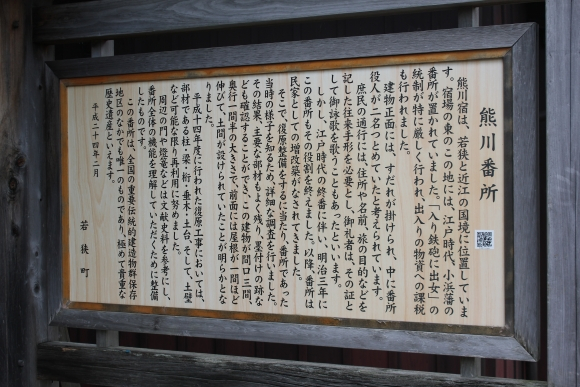

| 鯖街道 熊川宿 三方上中郡若狭町熊川 ここ熊川宿は若狭と京都を結ぶ交易の中継拠点として発展した宿場町 若狭の豊富な山海の恵みを天皇やお公家さん達のいる京の都へ送り届けていた御食国(みつけのくに)であると供に古くから大陸との交易で栄えてきた そのため現在も宿場の伝統的な町並みを残す景観は福井を代表する歴史的資源として当時のに賑わいを今に残している 平成8年重要伝統的建造物群保存地区・平成27年日本遺産に認定された 夏山や 通いなれたる 若狭人 与謝蕪村 | |

|

|

|

|

| 若狭と近江の国境 熊川番所 重要伝統的建造物群保存地区・平成27年日本遺産 熊川宿場町 中央は福井県公式観光サイトより拝借 1589年小浜城主浅野長政が宿場として整備した | |