角鹿の浜・田結の浦

古事記の応神帝記に『この蟹や 何処の蟹 百伝ふ 都奴賀の蟹 横去らふ 何処に到る・・・云々』の記載あり まさに越前蟹は古事記の時代から名産地だったようですね 日本地名辞典(富山房)には『敦賀は敦賀津と称し古の角鹿浦なり 北陸諸国の海漕の集会たりしにとどまらず外蕃異方の舟の来着せる所とす 延喜式には松原駅と云い松原客館とあるは此処とす』 とある

古来角鹿(つぬが)といわれ大陸との交易の開けた港 角鹿の浜は敦賀市の海浜の事 角鹿津は現在の敦賀港の事 江戸時代からの天然の良港として北前船で栄えた 明治になると敦賀港の重要性に目を付けた政府は神戸と敦賀を結ぶ鉄道構想が持ち上がり明治15年にはすでに鉄道が開通した そして明治29年には特別輸出港に指定され明治32年には外国貿易港に指定された 明治35年には敦賀ーウラジオストック日本海命令航路が開設さ45年には新橋ー敦賀間に一等寝台列車を連結した欧亜連絡交際列車を走らせシベリア鉄道と接続させた始発駅となた こうした重要な港からして明治40年には横浜・神戸・関門と共に第一種重要港湾に指定された と言う歴史を持つ

ふるき名の 鹿角や恋し 秋の月 芭蕉

我をのみ 思ひつぬがの 越ならば かへるの山は 惑はざらまし 後撰和歌集 詠み人知れず

我おれる 錦とや見る から人の 敦賀の山の 峰のもみじ葉 夫木和歌集

梓弓 つるがの山を 春越えて 帰えりし雁は 今ぞ啼くくかな 夫木和歌集 藤原為家

越前国つるがにつきけるに 浦のけしき面白く侍ればしばし侍れば

春はまた 立つぞかへらむ 梓弓 つるがの海の 沖つ白浪 回国雑記 道興准后

越の海の 角鹿の浜ゆ 大船に 真梶貫きおろし いさなとり 海路に出でて あへきつつ

わが漕ぎ行けば 丈夫の 田結が浦に 海未通女 塩焼くけぶり 草枕 旅にしあれば 独りして

見る驗なみ 海神の 手に巻かしたる 玉襷 懸けてて偲びつ 大和島根を

万葉集長歌 巻3-366 笠 金村

越の海の 手結が浦を旅にして 見ればともしみ 大和偲びつ 万葉集 巻3-367 笠 金村

田由比潟 潮満ちわたる 何処ゆかも 愛しき背ろが 吾がり通はむ 万葉集巻14-3549

舟とむる 田結の浦の 曙に 越路をいそぐ 雁はなくなり 夫木和歌集 権中納言冬郷

逢うことは 田結の浦の 旅枕 こがれそあかす 夜半のも塩火 壬二集 藤原家隆 |

|

| 左端 すさまじきもののネッより拝借した田結海水浴場右折の看板 福井県敦賀市 国道8号線 田結口交叉点にある 中 田結が浦の万葉歌碑・・・手結が浦に 海未通女 塩焼くけぶり 草枕・・・と笠朝臣金村の万葉集長歌の一節のみが掘られている 右端 田結の浦海水浴場 生憎の天候のため景色の魅力が半減してしたのは残念 奈良時代のお役人が眺めた所を令和の人間も眺められて感慨深い |

|

| 左 金ケ崎港の敦賀赤煉瓦倉庫 敦賀市金ケ崎町4−1 敦賀市は明治から昭和初期にかけてがその最盛期でロシアを経由して大陸ヨーロッパへと繋がる国際都市として繁栄した その象徴である『敦賀赤レンガ倉庫』は外国人技師の設計によって1905年に石油貯蔵用の倉庫として建設され、途中、軍の備品倉庫や昆布貯蔵庫としても使用された福井県内でも有数のレンガ建築物 2009年1月には北棟・南棟・煉瓦塀が国登録有形文化財に登録された 右 人道の港敦賀ムゼウム(ミュージアム) 敦賀市金ケ崎町23-1 人道の港 敦賀ムゼウムは『命の大切さと平和の尊さ』を未来に語り継いでいくためポーランド孤児及びユダヤ難民が敦賀港に上陸した史実を映像やパネル等の展示を通じて国内外に発信してる 明治から昭和初期にかけて敦賀港はシベリア鉄道を経由してヨーロッパ各都市と日本を結ぶ国際港としての役割を担った 国際港として発展した敦賀港は1920年代にロシア革命の動乱によりシベリアで家族を失ったポーランド孤児が1940年代には杉原千畝氏の発給した「命のビザ」を携えたユダヤ難民が上陸した日本で唯一の港であり当時のまちのひとたちが彼らを温かく迎え入れた「人道の港」としての歴史がある 以上のことは私も初めて知りましたが余り知られていないのは残念だ |

|

| 左端 国際港の名残のレール痕 敦賀の港が明治から昭和初期掛けて日本海側大陸との国際港だった証拠がこのレール跡 金前寺の直ぐ脇を明治末期から昭和の初期にかけて大陸交易の橋渡しとして新橋駅ー敦賀港駅を結ぶ『欧亜国際列車』が走っていて赤レンガ倉庫群まで伸びている 金前寺の昔ながらの堂宇の前に対称的なモダンな赤煉瓦の『旧国鉄敦賀港駅駅舎」が『敦賀港駅ランプ小屋』と名付けられ遺されている 中 誓法山金前寺 敦賀市金ケ崎町1-4 奈良時代聖武天皇の勅願により泰澄大師が自ら11面観音菩薩象を彫り開山した古刹 南北朝時代は尊良義親王・恒良親王を擁した新田義貞軍が裏手の丘陵にある金ケ崎城で足利尊氏軍と対峙した古戦場 又戦国時代は織田信長の越前責めの戦火にあい消失した 右端 芭蕉公鐘塚の碑 金前寺境内 月いつこ 鐘は沈める うみのそこ 南北朝時代(1336)新田義貞は南朝勢が恒良親王・尊良親王を奉じて金ヶ崎城に立て籠もり足利軍率いる北朝勢が攻め立てた 最終的に金ヶ崎城を守っていた南朝勢300余名は自害して落城したが城の陣鐘が北朝の手に渡らないように落城前に南朝勢によって海に沈められた 芭蕉翁は奥の細道の旅で敦賀に寄った際にこの悲史にちなんだ句を詠んだ 句に詠まれた鐘は金ヶ崎山近くの海に沈んだままなので句碑を鐘の墓標にみたて「鐘塚」と呼ぶようになった |

|

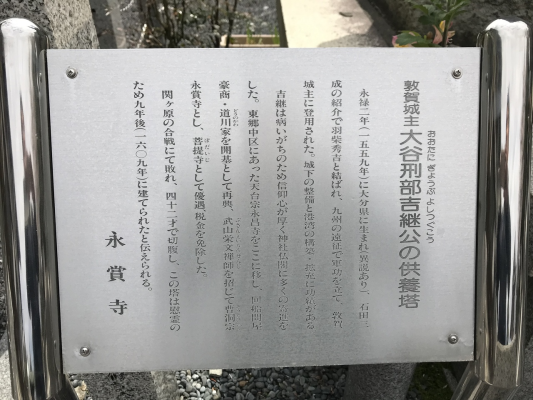

| 左端 金前寺裏の国指定史跡金ケ崎城・古戦場跡の丘陵 跡には恒良親王・尊良親王をお祀りした金崎宮や古戦場の碑があるが残念ながら通行止めだった 殊に有名なのは『金ケ崎の退口』である 織田信長の越前朝倉攻の際に浅井長政の裏切りに逢い鋏討ちの危機に明智光秀・羽柴秀吉を殿として危うく難を逃れた歴史的撤退作戦の地である その際お市の方が小豆を入れて両端を結んだ袋を陣中に送った話は有名だ 中 大谷𠮷継菩提寺 永賞禅寺 敦賀市栄新町11-20 1591年敦賀城主大谷𠮷継が現在地に移築し曹洞宗に改宗再興し𠮷継自らの菩提寺とした 石田三成との友情から関ヶ原に散った 右端 大谷𠮷継供養塔 関ヶ原の合戦に敗れて切腹した供養のため大谷吉継没9年後の1609年(慶長14年)建立された立派な九重の供養塔 |

|

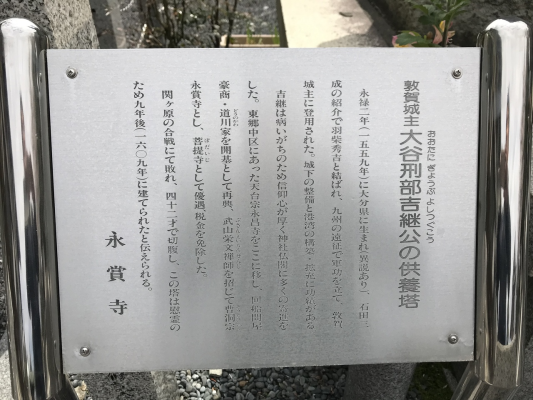

| 左 敦賀城主大谷刑部𠮷継公供養塔の説明板 右 敦賀城の祉地の碑 現敦賀市立西小学校 敦賀市結城町8-6 本能寺の変の後羽柴秀吉が台頭しその家臣だった蜂屋賴隆が敦賀の地に入り天守閣を持つ敦賀城を築城した 然し賴隆は秀吉の九州平定中に病死したため大谷𠮷継が天正7年(1589)5万石で入城した 𠮷継は敦賀城を水城と大改修した 城は𠮷継亡き後家臣蜂屋将監により東軍結城秀康に引き渡されたが元和2年(1616)一国一城令により破却された 現在西小学校の角地に城があったことを知る碑があるだけだ |

|

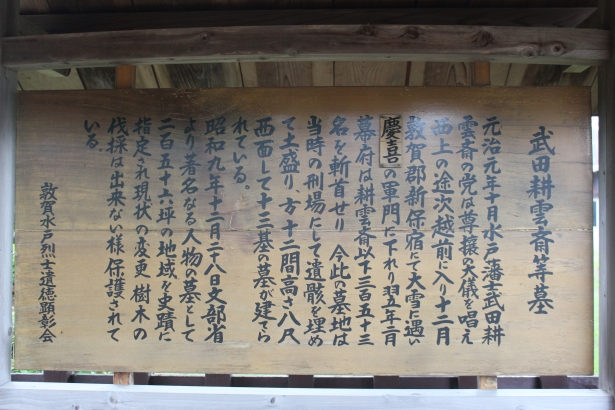

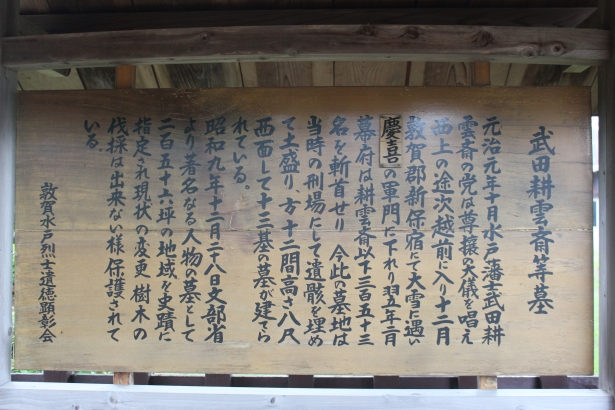

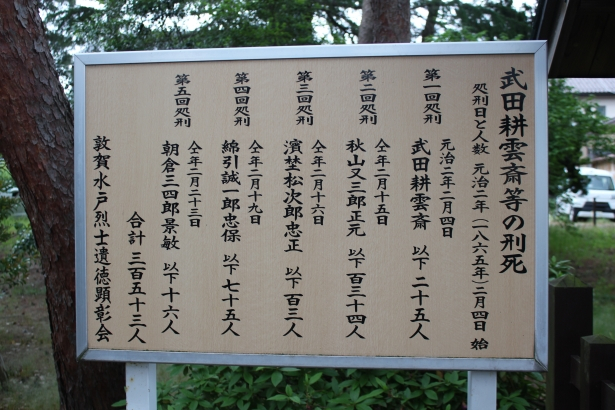

| 左 水戸烈士殉難の碑 敦賀市松原町2-9 奥に見える建物である鯡蔵に押し込められ中の窓はすべて塞がれ筵と中央に便所桶が置かれていただけの劣悪な環境であったようだ また浪士たちの食事は1日に握飯1つとぬるま湯が2度与えられるだけであったと伝えられている 中 武田耕雲斎ゆかりの地碑 右 武田耕雲斎等墓の説明板 彼は水戸藩第9代藩主徳川斉昭のもと藩政改革派・尊王攘夷派の重鎮として藩を支え藩校弘道館の造営にも携わった人物 水戸藩家臣藤田小四郎の天狗党が筑波山で同志と攘夷の挙兵の旗揚げをしたが利あらず失敗した 以降耕雲斎は再編した天狗党首領を名乗り同士1000余を引き連れ攘夷の意思を直接朝廷に訴えるため京都え向ったが途中越前加賀藩の新保で寒気とや大雪の難行のため降伏した人物 |

|

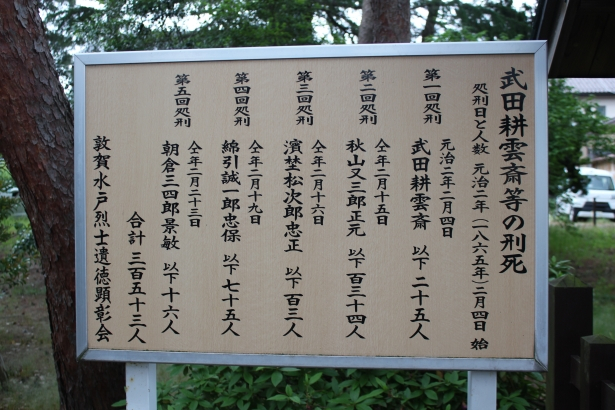

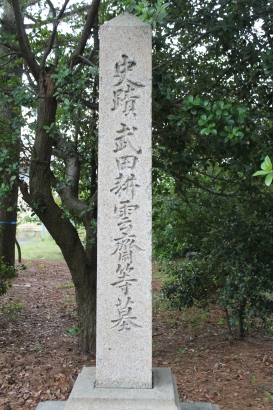

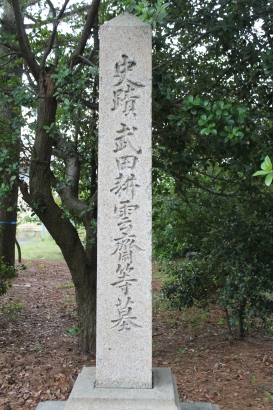

| 左 水戸烈士追悼碑 中 武田耕雲斎等の刑死板 右 国指定史跡 武田耕雲斎等墓の碑 |

|

| 武田耕雲斎立像象と 武田耕雲斎他353名の墓地 |

|

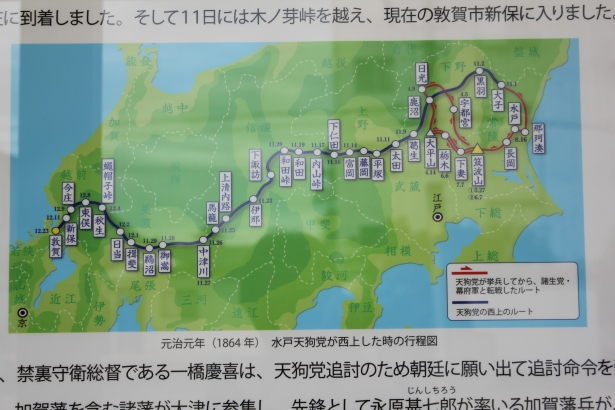

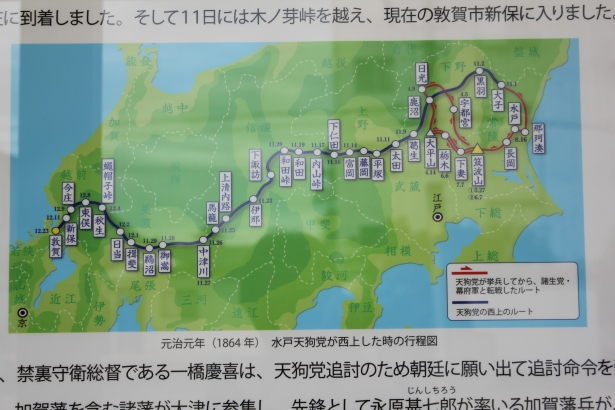

| 左 水戸天狗党の朝廷直訴の西上行軍ルート 赤色は藤田小四郞が挙兵してからのルートだがそれを引き受けた武田耕雲斎の行軍ルートは紺色だ 茨城・栃木・群馬・長野・岐阜・福井各県もの数百㎞に及ぶ過酷な行軍だった 10月挙兵から2月の353名に及ぶ極寒の地での斬首処刑 真に悲惨と云うほかはない 右 参考までに水戸市妙雲寺にある武田耕雲斎の墓地(trave.jpよりi拝借) |

|

| 左2点 敦賀駅前広場 都怒我阿羅斯像 日本書記の中に崇神天皇の時代に額に角の生えた人物が船で越の国笥飯の浦(気比の浦)に訪れたとある その人物が朝鮮半島加羅国の皇子の「都怒我阿羅斯等(つぬがあらしと)」と言う 敦賀市は「都怒我阿羅斯等」が上陸した場所ということで角鹿(つのが)・敦賀(つるが)の名前の由来になったという 敦賀が古来大陸との交流の要地であったことを象徴的に物語っている説話だ 右 銀河鉄道999・宇宙戦艦ヤマトの像 敦賀駅前から気比神社までのメイン道路の歩道の両側に銀河鉄道が16体・宇宙戦艦ヤマトが12体のモニュメントが並んでいる 1999年時代敦賀の港が開港100年を記念してのもの 東京=パリ間の欧亜国際連絡列車が敦賀港を経由していた歴史があり当時有数の鉄道と港の町だったイメージを重ね合わせたからだ |

|

|

| 左上6点 モニュメントの一部6点を載た 右2点 国指定名勝 官幣大社気比神社 敦賀市曙町11-68 仲哀天皇ほか六座を祀り「越前一の宮」「北陸道の総鎮守」とも称される古社 。佐渡ヶ島から漂着したムロで建立したと伝わる大鳥居は木造として、「広島・厳島神社」「奈良・春日大社」と並ぶ「日本三大木造鳥居」のひとつで国の重要文化財に指定されている 「平家物語」巻第七「篠原合戦」には木曾義仲が気比の社に領地を寄進したことが書かれている 「義経記」には源義経が「敦賀の港まで下って気比菩薩の前で夜どおし祈りを捧げた」と書かれている 平成28年に気比神宮境内の全域が県内で初めて名勝奥の細道風景地に指定された |

|

| 左 国指定名勝 奥の細道風景地 けいの明神(気比神宮境内)碑 中 北陸道総鎮守気比神宮 延喜式内社 越前一宮 旧官幣大社 現神社本庁別表神社 大宝2年(702)創建 日本百名月認定登録地 気比は笥飯の音からきていて御食津大神とも称す 右 旗揚松 南北朝争乱時代の延元元年(1336)当神宮宮司気比氏治が南朝後醍醐天皇を奉じ気比大神宮の神旗を掲げたと言う由緒ある松 金ケ崎城を築き北朝足利軍に対して奮戦するも一門ことごとく討ち死にした 現在は2代目だが初代の松の実から採取発芽した後継樹 |

|

| 左 気比の月と松尾芭蕉の説明 日本百名月の地 中 芭蕉翁月五句の碑 國々の 八景更に 氣比の月 月清し 遊行のもてる 砂の上 ふるき名の 角鹿や恋し 秋の月 月いつこ 鐘八沈る 海の底 名月や 北國日 和定なき 右 芭蕉と敦賀の月の説明碑 月を殊のほか愛した芭蕉は元禄二年奥の細道の旅で敦賀を中秋観月の名所と定めてこの地に来り月の絶唱とも言うべき名吟に遊んだ 碑の句はその代表的な敦賀での作品であり それぞれ敦賀の歴史風土景観のゆたかさを詠んでいる これらの他に敦賀では次のような月の句をも見る 中山や 越路も月ハ また命 月のみか 雨に相撲も なかりけり 衣着て 小貝拾ハん いろの月 |

|

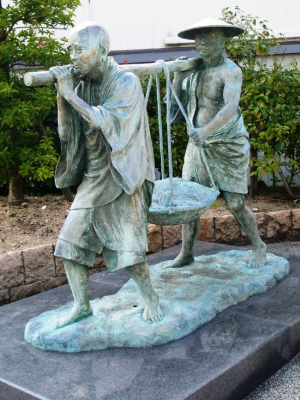

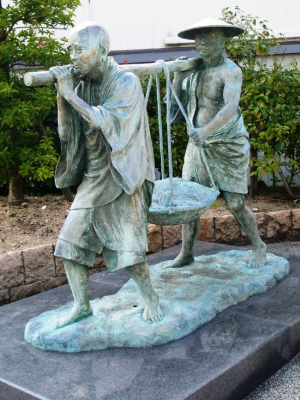

| 右 松尾芭蕉の像 中 右側歌碑 芭蕉翁露塚 泪しくや 遊行の持てる 砂の露 左側 芭蕉翁杖跡 月清し 遊行のもてる 砂の上 右 砂を自ら運ぶ遊行上人の像(ネットより拝借) 気比神社参道は当時沼地で参詣者は往来には苦労していた所時宗の二代目・遊行上人他阿(1237年~1319年)が1301年(正安3年)にを訪れた時の事自ら海岸から砂を運び水の溜まった場所を埋め立てて参道を整備した この遊行上人の素晴らしい行動に感銘を受け一句詠んだのが松尾芭蕉 『月清し 遊行のもて る砂の上』 『なみだしくや 遊行のもてる 砂の露』 |

|