蝦夷の長阿弖流為と大和朝廷の指揮官紀古佐美が対決した戦場跡 蝦夷の長阿弖流為と大和朝廷の指揮官紀古佐美が対決した戦場跡 |

四丑橋 巣伏の名は現在四丑の名で現存している 実に感慨深く興味深い地です 河西・河東を結ぶ 渡ればすぐアテルイの本陣羽黒山が目の前にある |

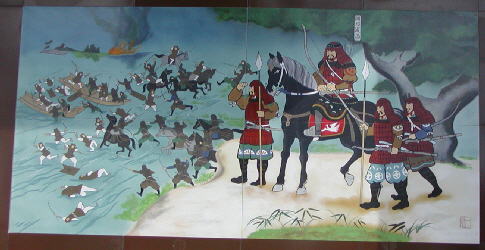

飛び込んでも往時は川幅1km以上水量・水深は今2倍はあり溺死者1036名 真っ裸で助かった者1257人 矢傷を負う者235人 戦死25人と官軍は大敗北を喫した 太平洋戦争の真珠湾の大勝利の様に蝦夷軍はその初戦に於ける阿弖流為・母礼の作戦勝ち以外の何ものでもないがその後初代征夷大将軍大伴弟麻呂・2代坂上田村麻呂と連敗を重ねる事となる 水沢市内に巣伏の戦いを描いた大パノラマがある 不思議なのは5万強の兵士の割には4000の兵士しか使わず古佐美は大敗した➡ |

巣伏古戦場の碑 胆沢区 (河東) 巣伏古戦場の碑 胆沢区 (河東)

➡ 然も残り4万6千の兵で体勢を建て直しもせず現地で部隊を解散して京都に帰ってしまったのです 当然天皇からは厳しく叱責喚問されたが処刑はされなかった 朝廷に影響力のある母親のとりなしによってである 彼はマザコンの軟弱は将軍だったのかも知れない 哀れなのは残された数万の兵士たちであろう 然し桓武天皇は東征を諦めず延暦13年(794)は大伴弟麻呂を征夷大将軍・田村麻呂を副将軍に15年(796)には田村麻呂を征夷大将軍に任じ陸奥の全権を委任した

胆沢・志波の名はその初見は続日本紀で宝亀7年(776)「陸奥軍3000人を発して胆沢の賊を伐つ」と「出羽国の志波村の賊反逆し国と相戦う」とあるが現盛岡市志波が往時は出羽国とは以外である 未だ々国の境界は漠然としていない証でしょう |